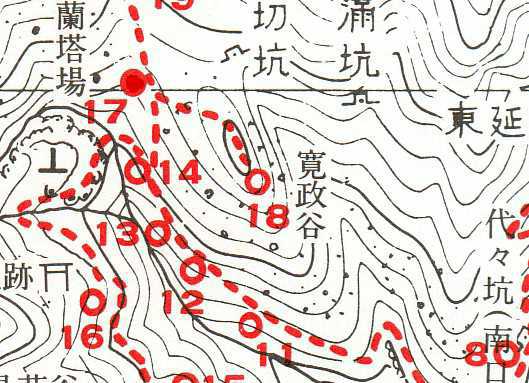

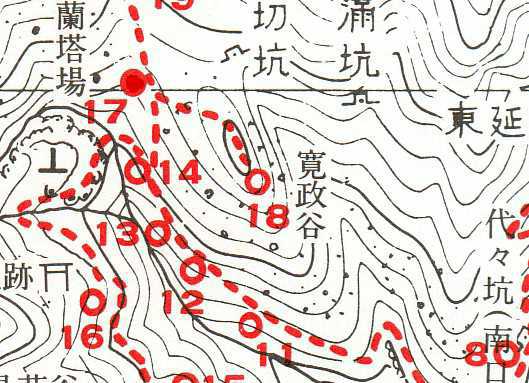

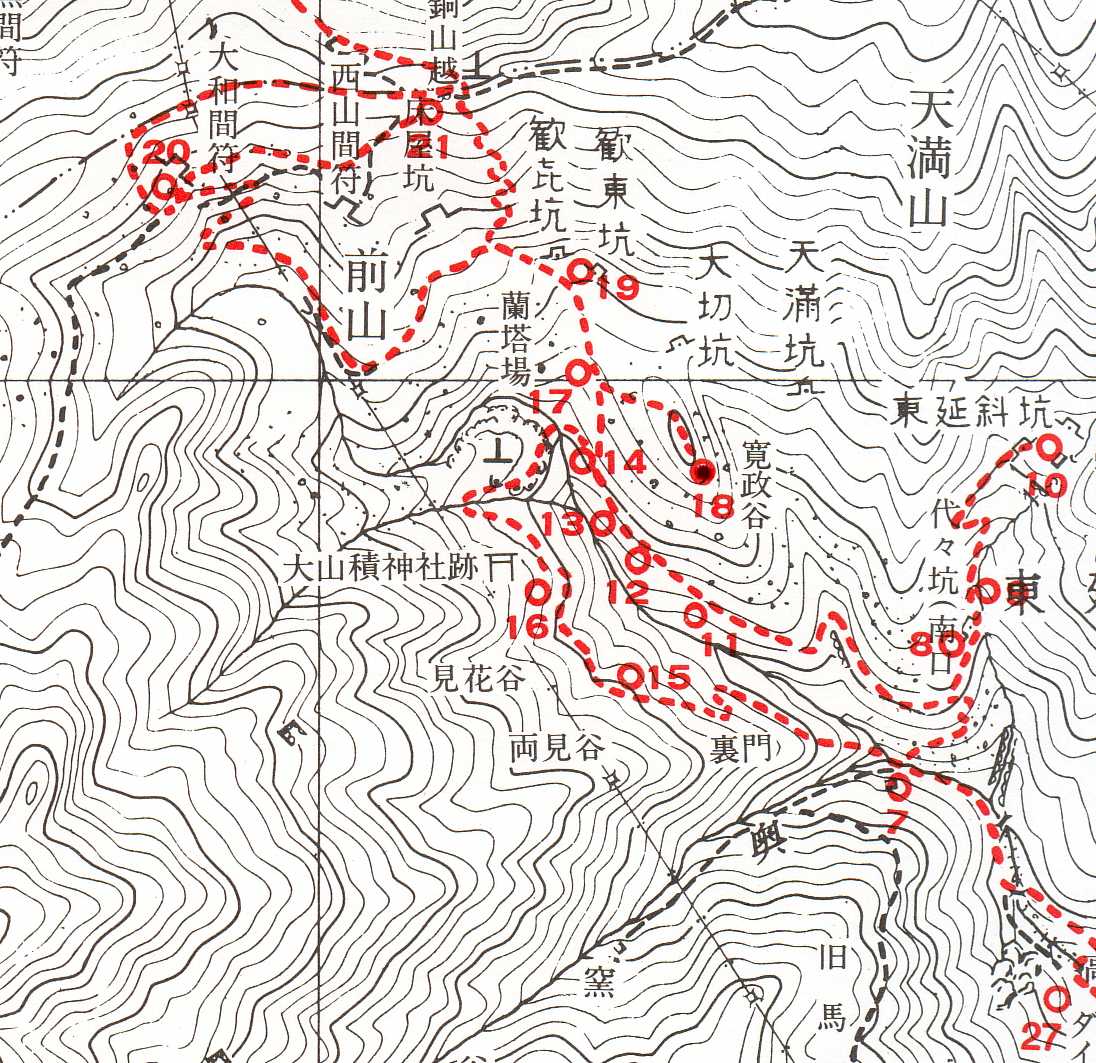

旧別子案内 No 17

前方の小高い岩山の上に見えるコの字形の石垣が蘭塔場である。蘭塔場とは墓場のことである。

元禄7年(1694)4月25日焼鉱窯からの飛火が折柄の旱天続きにたちまち燃え拡がり、山中の主要設備をほとんど焼きつくした。

ここには、当時猛火の中に逃げ場を失って山中に殉職した手代、杉本助七以下132人の犠牲者の霊を祭る墓所であったが、大正5年別子上部撤退にともない山根町瑞応寺境内に移され、そこに安らかに眠っている。

なお、この蘭塔場でも毎年欠かさず供養がつづけられている

|

|

|

旧別子案内 No 17 前方の小高い岩山の上に見えるコの字形の石垣が蘭塔場である。蘭塔場とは墓場のことである。 元禄7年(1694)4月25日焼鉱窯からの飛火が折柄の旱天続きにたちまち燃え拡がり、山中の主要設備をほとんど焼きつくした。 ここには、当時猛火の中に逃げ場を失って山中に殉職した手代、杉本助七以下132人の犠牲者の霊を祭る墓所であったが、大正5年別子上部撤退にともない山根町瑞応寺境内に移され、そこに安らかに眠っている。 なお、この蘭塔場でも毎年欠かさず供養がつづけられている |

|

|