|

part.51

正岡子規の『仰臥漫録』ではないが、自分史を兼ねたこの講座、おこがましいと 承知しながら、写真家としての75日間のぼくなりの赤裸々な「病床日記」を再 起第一歩として書き、2月からは月例をはじめ、講座も続けたいと願っている。 率直にいって、ぼくの手術はぼく自身にとっては不成功という結果になり、入院前より 痛みが多い毎日が続いている。 足かけ25年も我慢しすぎた腰痛の手術は本来手遅れで、カイロプラクティック療法で 失敗した3年前、痺れがまだなかった時やっていれば何とかなった、後遺症も軽かっただ ろうというのが手術前後を通じて、2つの病院のドクターの判断だった。 これからは、年単位でのリハビリで腹筋、背筋を鍛えて自由に歩けるように頑張れば痛 みも徐々に減るだろう、とにかく萎縮・脂肪変性した筋肉をヒレ肉に変えることだと執刀 されたドクターは冗談をいわれるが、このリハビリは大変シビアなものになりそうだ。 某月某日 子規の最後の痛みに耐えながらの『病牀六尺』は、「病床六尺、これが我世界である」 という独りの世界であるが、ぼくが入院した病院では患者総数300人。それぞれが苦痛 に、泣き言、恨み言、煩悶、憤慨し、厳しい手術では涙を流し、時にわずかの安堵、たま の喜びなど率直な表情を見せることもあった。 総体としては、音楽でいえば「心身の痛み」をそれぞれのトーンで悲鳴のような声をあ げている合唱隊の集まり、痛みを分かち合う同類項といった印象があった。 そんな中で、ぼくも同調しながらまた反発もしながら過ごし、心に残った日常のあれこ れを記録する。< 病床からの写真講座 > 2006年8月21日より5日間、検査入院。9月21日手術入院。 ところで順序どおり入院・手術と順を追って書いてゆくと、やはり相当殺風景な話にな るので、病床にいても話せる題材として、撮影時に誰もが後一歩までゆきながら、見逃し ているキーポイント、つまり必須でわかりやすい写真講座をまず取り上げることにした。 ここに掲載した風景写真は、都立神経病院の医師、谷口真氏の撮影によるものである。 2006年7月6日。 ぼくは、ドクタ−谷口の診察を受けたが、ちょっと写真のことに話が 及んだその日の午後には、もうぼくの講座を見てすぐメールをよこされた。 また、ぼくも遅ればせながら彼が遊びで作られたというHPを拝見し、意外に多い写真 数十枚のその中で、これならワンポイント・レッスンに使えると閃いた写真を発見したと いう因縁めいたものがあった。 入院する1ヶ月以上も前にこれだけコミュニケーションがあったというのは、珍しいこ とであろう。 とにかくそんなことから、入院中のつれづれなるままに、ぼくならこうするだろうとい うイメージの赴くままに、頭の中で勝手な予想図を展開しながらの話である。 (これらの写真は、病床で谷口氏へのお礼の意味をも含めて、解説のため手を加えて みたものだが、 アマチュア諸氏が宝の山を前にして気付かないことも多く、さら に踏み込んでゆく 対応の一助ともなればと、作者の了解を得て掲載した。)

|

「 多摩川にて 」 谷口 真

|

< 白い彼岸花 >

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

このCの「白い彼岸花(原画)」を見ているうちに、ぼくは三つのことが連想された。 その一つは、その昔、ぼくが中年のころ持っていた中国の古い陶磁器で、宋の白磁とい われる壷である。白磁といっても真っ白ではない。それがグレーバックで和室の柔らかい 光の元では、実に冴えた白の美しさを見せる。それは色彩豊かで具象的な唐三彩に対して すっきりした理知的な美しさである。この白は歴史的な遺産・文化であり、同じ白さでも 文明の利器・救急車の白とは異なる。 |

|

|

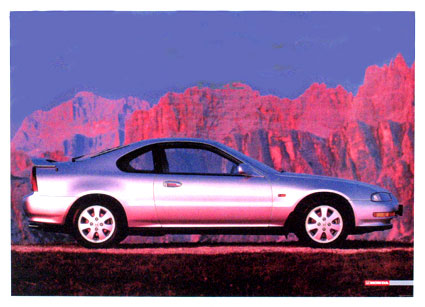

「プレリュード」 添野 清 1993

|

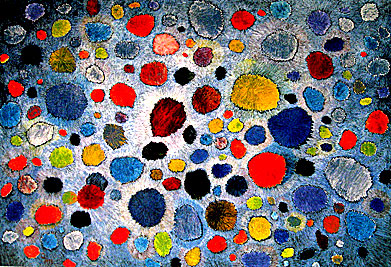

「飛び散る花びら」瑛九 1958

ここでもう一つ大切な三つ目の瑛九の「飛び散る花びら」に触れておこう。 瑛九がこの絵を描く現場を見たぼくは、慄然とした。日頃はかなり大雑把とも見える筆 運びの瑛九が、この時は氷りついた花びらのような丸を実に丹念に、細いヒゲを加えなが ら描いている。 勿論下絵はなく、色、形、大きさ、間隔などフィーリングのままに進行するのだろうが、 どこを切り取っても一枚の絵になるおそろしく密度の高い構成であった。 これは瑛九作品のなかでも特異な傑作であろう。全体としてみても,部分としてみても狂 いがない。この隣同士の色の組み合わせは絶妙な色のレシピのサンプルといってよかろう。 ぼくはこの「白い彼岸花」の想像図でもこの絵の色彩が浮かんだ。 ある場面に遭遇し、なんとなく後ろ髪を惹かれるような場合は、何かがあるのだ。もう 一度しっかり眺め見つめることである。自然は複雑で奥深い。惚れこんだだけで写しても 平凡の域を出ない。最後は表現力がものを言うのだ。 断っておくが、ぼくはいつも写真芸術なるものをでっち上げようというわけではない。 何か自分好みの新しい写真を発見、創作してみたいというだけのことである。 (それらのうち自分の思想・感情を創作的に表現したとみとめられる場合は、分類 登録上、著作権を主張できる作品としてきた) |

|

|