< カラー写真における現実と創造の接点 >

ぼくは、生来の好奇心から写真の特殊表現といった分野に足を踏み入れることになり、そ

のいきさつは裏ペ−ジに述べてあるが、こうした問題の先駆者の一人であるラズロ・モホリ

・ナギ−が、カラ−写真の将来について示唆を含めた言葉を残しているので、金丸重嶺先生

の著作から原文のままそれを紹介しておきたい。

ついでながら、こんな直訳的な文章は性急に読むと堅苦しく、ことさら難しく感じるもの

でゆっくりイメージしながら言葉どうり、素直に読んでゆけば分かりやすいものである。

ナギ−は、「最高の期待はカラ−によるフォトグラムを征服することにある。」と言い、

「カラ−バル−ルの真の力学的表現は、直接の光の展開による継続と構成が、純粋な光学的

法則と視覚的基礎によって統一されることによって創られる。」

「写真や映画の中の一般の写実的幻想の意味から切り離されるところにいくまでには、多

くの時間を要することであろう。」

「そこでは、色彩は物体をあらわすサインやシンボルとしではなく、それ自体が本来の形

として理解されることになるであろう。このように内容からはなれて光による色の形を創造

することは、たぶん抽象的な映画や静力学的なカラ−・フォトグラムの方向に発展させてい

くことができるであろう。」という。

ナギ−の意見は、純粋な意味でカラ−のマテリアルに触れている。カラ−フィルムの出現

は、初めは色のない黒白写真よりも、より現実感に近い再現ができると錯覚した人もあった

が、やがて進歩的な写真家は色彩の性質を考えて表現すべきあると考えるようになり、カラ

−は手でふれることの形象とは、全く関係のないことを知った。

色は光の一部であり、光と同じように変化するものである。この形象を離れて変化しやす

い光を対象として、知覚された主観のなかに認識されたスケ−ルが、それぞれの個性を表現

するようになって初めてカラ−の芸術が生まれてきた。色彩を知覚した写真の表現は、形象

を通じたものより一層、強烈な影響を感情に与えるに違いない。

ぼくの講座は、基礎としての大切な写真の特性や原点の話が多いが、法則やぼくの技法を

そっくりそのまま会得してもらいたいということではない。

創造するというただ一つの方法は、あらゆるものを試みることにあるとぼくは信ずる。

われわれは誤りをおかすことで、学び、発見する。また自分自身に対して常に批判的であ

り、瑛九のいう自己嘲笑の精神をもち、失敗に対しては、もう一度やり直す勇気を持たねば

ならない。そこで、はじめて、吸収し、知ることができる。

ぼくの本来の目的は、そうしたことのタッチトレ−ニングによる<浸透>である。

この講座を見る人には、そうしたエッセンスを吸収してもらい、ぼくのいう何かを心の中

に残されて、成長を続けてもらいたいと希っている。これからの講座に掲載される作品は、

一般にはやや特殊かもしれないが、エッセンスは伝えられるとぼくは思っている。

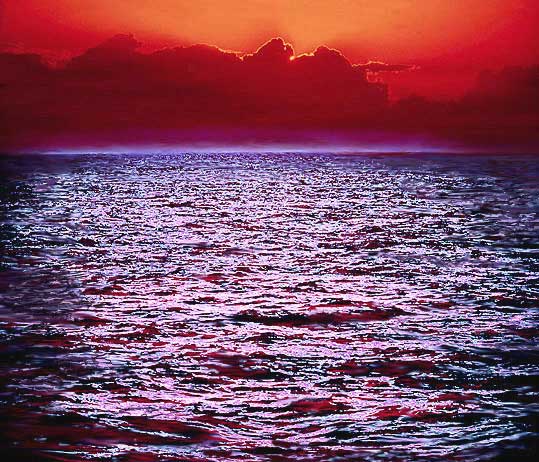

ぼくの試みは、いわゆる写真表現におけるあらゆる可能性の実験である。今回掲載したも

のはその手始めで、対象の一般的なリアリティを破壊して、色光の世界のリアリティを創る

ことを考えたもの。ポスタリゼ−ションはその道程の第一歩であった。

ここに掲載した「海」「鳩」の2点の作品は、劇的なクライマックスではなく、視覚的

なクライマックスの表現である。

|