part.28

今回は、ポ−トレ−トのことについて話したい。その理由は、人間に一番近いの は人間。しかし、ホ−ム・ペ−ジの多くが花や風景に偏りすぎて、少し人間をおろ そかにしているのではと思われることがあるからだ。 どんな写真も究極は、人間性が現れる。ぼくは、今少し人間も撮り、人間を知る ことが自分を知り、それが他の写真にも影響し、両々相俟ったバランスの良い成長 が期待できるのではと考える。 この頃、ぼくは電車に乗る度に、「日本人の顔は、貧しくなった」とよく思う。それは、 写真的にという意味ではなく、人間らしい社会人としての良い顔にめったにお目にかかれな いということである。 映像というものは、恐ろしいもので、テレビでの映像が人々のいかにとりつくろっても隠 せない人間像を見せるが、最近のように虚像がはがれ落ちた貧しい政治家の顔が頻出する番 組に食傷しているところへ、無責任な官僚やリ−ダ−格の社会人まで、公私見分けのつかな い情けない顔も見あきた。見あきたといえば、もちろん人様のことを言えた義理ではなく、 自分の貧しく老いゆく顔には特にうんざりで、近頃は鏡をまともに見たことがない。 混んだ電車は、いやでも間近でまじまじと観察することになるが、貧しさ、生気のなさは 若い男女にも及び、良くなる気配は感じられない。といって、ぼくは謹厳実直、聖人君子の ような(一応は認めるが)、そんな味気のない顔が良いなどといっているわけではない。 偏差値だけが高く、知識が人間としての知恵になっていない自己中心主義の顔もいただけ ない。物知り顔でインテリタイプが多いが、正義がわからないから冷ややかで魅力がない。 良い顔とはといっても、とても一口では言えないが、人間としての豊かさ人間らしい魅力 ある顔を持った人。言葉をかえていえば、司馬遼太郎のいう高貴な子供の心を終生その精神 のなかに持ち続けている顔。良い音楽を聴いて感動するのは自分の中のオトナでなく、コド モの部分である。そんな部分の広がりが学問において、なみはずれた仮説を立てる能力にも なり、もちろんア−トをはじめすべてのクリエイティビティの源泉である。 また人の痛みががわかる人間といってもいい。教養とは、人の心がわかること。そんな人 々の顔には、豊かで頼もしい人柄がかい間見られるであろう。 こんなことをぼくがことさらに感じるのは、ものを書きながら日本ばかりでなく世界の多 彩な歴史的な人物の顔写真に接するチャンスが多いからであろうか。

ぼくはこうした日々を感じながら、ふと「フェイク」(Fake)という言葉を思い出し

た。それは、本物のルポルタ−ジュ映画を撮り、写真を見る目も確かな羽仁進氏の講演後の

彼と早田雄二氏を交えての私的な雑談の中にあった。もう20年以上も前の話である。

「フェイク」は直訳すると、ごまかし、いんちき、まやかしもの、つくりごと、虚構とい

った意味になるが、人間は誰しも写真を撮られる時、よりよく撮られたいために、ある種の

フェイク、表情を装い、何となくポ−ズをつけたりする。

でも、小さな女の子が夜中にこっそり一人で起きてお化粧をするといった行為は、これは

観客のためにするものでなく、自分が自分のために演技することである。こうなると、もう

フェイクの域ではない。優れたファッション写真家は、成熟した女の中から、それを引き出

すのだという。もちろん、フェイクを逆手にとり、これを強調したユ−モアのある写真もお

もしろいが。

また、フェイクは動物にもあるという。ライオンが狩りに失敗すると、どうにも格好がつ

かないというか精神的に変わった状態になるのか、とても不思議な動作をするというのはお

かしかった。

大都会というものは、ある意味ではフェイクの山みたいなものだろう。近代的な大都市の

顔は、ハダカの王様のようなインチキな宝石をつくって首につけてみたりするが、翌日には

もう色が落ちたりあせたりしているようなところがある。

フェイクというのは、ぜったい隠しおおせないもの、紙で作った王冠のようなもので、そ

れはすぐシナッとなってしまう。またシナッとなるからゴミになって、逆に救われもする。

東京もそうではないだろうか。非常に通俗的な世界、人生そのものにもそんな部分がなき

にしもあらず。大目にみられるようなインチキ、許されるフェイクもするわけだが、都会人

はそんな都会人のなかに、真実のようななものを見る瞬間がある。またそんなわずかなキラ

メキをとらえて行く写真家もある。ぼくはそんな写真も味わいがあって好きだ。

しかし、「当今の日本の教育、しつけの悪さは、許せないフェイクが多過ぎる。学校もだ

が親の自覚の無さ、無責任さはどうしようない。」

「男たち一家の柱も揺らいでる。<婦唱夫随>も困ったものだ。このままでは、アメリカ

並みの凶悪犯罪がやがて日本でも起きるだろう。」といった話が終わりになり、お互い悲憤

慷慨?、同感したが、それは遂に今日現実のものとなってしまった。

ぼくは、生前親しくしてくれた先輩の写真家、林忠彦氏の人柄と作品が好きである。

彼の撮った敗戦直後の写真は、意外に写されている人がいい感じで写されている。写され

ているものは、浮浪児だったり、闇屋が喧嘩してるとか、どちらかというと貧困で悲惨な環

境だが、そうした写真が意外にいい感じに写されている。彼の作品はあのころの厳しい現実

を伝えているが、人間を暴くのではなく底辺にある彼の優しさが、これらの人々に安心感を

与え、彼らが素直に応じたからであろう。

これは彼の人間性の反映もあるかも知れないが、戦争が終わり、かえって自由な解放感が

あり、ボロボロの服をきているが、何かこれから自分たちの生活がはじまるという混乱の中

にある程度の希望を持っていたからであろう。

ところが今は経済的には恵まれ、ものは豊かになってはいるが、あの時代にくらべて人間

の心は狭く貧しく公私共に自分に責任がもてず、目的を失ったやる気のないモラトリアム人

間があふれ、それが顔にあらわれている。自分の志、夢と希望をもった顔を見たいものだ。

ぼくはコマ−シャルを職業としてきたので、それらの作品の中には、作者の表現自身にも 一種のフェイクを感じることも多く、まず手始めはそれらがまったくない時代のポ−トレ− ト、ぼくが考える人物写真の原点のような作品を紹介してみよう。 |

|

仲良し (浪人時代) 1942

|

|

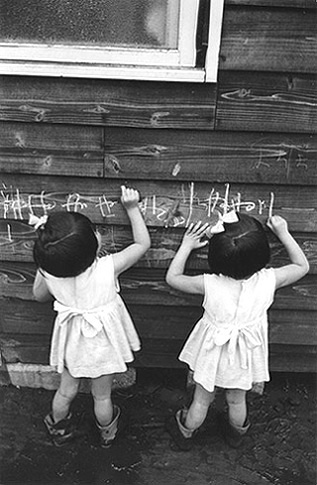

双子 1953

「 双子 」 この子供たちの父親は建築家で、彼は徹底して自由奔放に子供を育てたいという ことから、家の建具には破れやすい襖、障子は一切無いという家を建てた。部屋の 隅には、子供たちの巣と称するベッドと、各自専用の小タンスが置いてあった。 子供たちは、専用のタンスから自由に自分で洋服を取り出し、着せかえ人形のよ うに1日3回くらい着替えをしていた。しかし、母親が衣装をたたむことも遊びと して教えたため、乱雑にすることはなかった。 こんな夫婦の接客もかなり変わったもので、友人たちがやって来ると、お客たち にも手伝わせての食事になるので、パ−ティのようになり、食後はギタ−を弾きロ シア民謡を合唱するという賑やかさになる。時折は、親たちも男女の衣装を取り替 えて子供と一緒に不思議な踊りをはじめるといったこともあり、ご近所ではかなり 「風変わりな一家」とみられていた。 ぼくは、こうした生活信条をもつ一家を「イカレタ一家と人というが」という肯 定的なタイトルで紹介することにした。 まず、子供たちについて歩き撮影をはじめたが、子供がお隣を訪問する時は、玄 関からは行かず、最短通路の垣根を踏み越えて行き、この家の板壁は黒板代わりの 落書きがいっぱいだったが、この子の親たちはまったく注意する風はなかった。一 般社会へのル−ルはもっと先でもいいということであった。 消されることのない落書きは、子供の背の高さで、ほとんど家を半周していた。 これは、そんなフォト・エッセイの一コマである。ぼくは映像にあらわれる双子特 有の可愛さを満喫したが、この双子の姉妹のその後は知らない。

|

運動会の朝 1952

「 運動会の朝 」 敗戦後、間もない池袋界隈は、無許可のバラック建築が密集していた。 子供の遊び場は、そんなはずれのちょっとした空き地だったが、そんなところで 目のくりくりした「タ−坊」とよばれる小学1年生の少年と友達になった。 ぼくはこの頃、フォト・エッセイに凝りはじめていたので、何回もこの空き地に 通ううちに、その家族とも親しくなった。この写真は、そんなことからとれたカメ ラポジションによる「決定的瞬間」である。 この日、ぼくは彼の運動会があることを知っていたので、朝早くから彼の家へ出 かけた。ぼくが行った時、タ−坊はちょうど敷居に腰かけて足袋靴を履いていた。 すかさず2、3枚のシャッタ−を切ったが、そこへ彼の兄がやってきたので、とっ さにこの図柄が頭に浮かび、ぼくはお母さんに頼んで、この室内に上がらせてもら い、チャンスを待った。 一足早く足袋靴を履き終った彼がシャツを引っ張るポ−ズは、カケッコが得意だ ったぼくの小学生の頃の心情そのもののようで、このシャッタ−チャンスには、手 ごたえを感じた。彼の視線はお母さんに向けられたもので、運動会の朝の緊張した 気持があふれている。 ぼくは、このシ−ンを撮ったことで、人間の気持ちを先読みしたり、予兆を感じ たりすること、それに反応することの大切さを知った。

>

長年、写真をやっていると、ポ−トレ−トにおける映像論といったもののいくつかが記 憶にあるが、その中で何時までも心に引っかかるものがある。ぼくのポ−トレ−ト論には そんなものが下敷きになっているので、その一端を紹介しておきたい。 この評論は、わかりにくいようで分かりやすい話である。それは、ぼくの講座で話した ことがある今は亡き写真評論家、吉村伸哉氏が主宰していた季刊「写真映像」(2)とい う前衛的な写真誌にある。 筆者は映画評論家岡田晋氏。戦後に刊行された重要な文献であるエドガ−・モランの映 像論をベ−スにしての労作で相当の長文だが、そのキ−ポイントらしいところを箇条書き のように取り上げ並べてみるので、それらを頭の中で組み合わせ、イメ−ジしながら読ん でゆくと理解は早いだろう。 1.「恋人の写真をもっている青年は、写真に写真以上のもの、相手の分身を感じるもので あり、その分身は自分の相手に対する愛情<内的イメ−ジ>の外にあらわれたものだ。 このばあい、写真は青年にとって<DOUBULE>(二重像)といえる。だから<D OUBULE>は、時々幻覚となり、幽霊となり、白日夢となる。」 2.「すべての生きものは、生きることにおいて、<死>を用意している。われわれが生き ているという証拠は、まさにわれわれの内部に、<死>が存在している事実にほかなら ない。<死>という決定的事実によってあらわされた人間の生涯は、政治家や歴史家が 後世に書き残こす数千冊の書物より勝っている。」 3.「かってレンズの前にいた人間が生きていたというあかしは、一枚の写真の中にある。 そのあかしは、彼の写真が今も残っていること、死後も写真の上に生きていることで、 彼の内部にある<死>を自ら証明しているのだ。」 4.「シャッタ−の瞬間的把握は、この事実から年代的な時空にとらわれぬ生きた<時間> と<空間>の現在を取り出す。そして、過去の現在、失われた現在が、写真の現在に、 今も生きいる。」 5.「ウイリアム・クラインが写したニュ−ヨ−クの市民は、カメラに向かってなだれ込む 死の群衆である。人々は美しいポ−トレ−トを見て、生きているようだ、と単純にいう かもしれない。生きている、ほんとうに生きている、生きているものこそ、<死>をあ らわしている。」 よくもこれだけ、同じことを言いかえることができるものだ(玉井)。まだつづく。 6.「一コマ一コマの写真には、一瞬にして死滅する時間、一瞬にして生まれる生命の、複 雑な二重構造が<決定的瞬間>によって記録されている。」 7.「写真は思い出を記録する。言いかえれば過去に経験した時間を現在に伝え、現在の中 に過去をよみがえらせる。写真の映像には、そのものにしてそのものに非らざる存在、 <二重像>ともいうべき力が潜んでいるのだ。」 |

|

|

この写真をクリックすると 裏話へ行けます。 |