part.21

<<<  (4) (4)

その2 その2

ぼくは、前回に続いて「時代の色」のテ−マとして、浮世絵のことを書き始めた瞬間

ピカソやブラック、ドガ、モネ、そしてゴッホたちが浮世絵を始めて見た時、非常な驚

きと深い関心を示したという話を思い出した。

殊に、ゴッホは相当な凝りようで、ぼくはゴッホが浮世絵を模写したような絵を描き、画

面の周囲に縦書きの漢字を、装飾的に書き入れた絵をオランダで見たことがある。ただ、て

いねいに模写したはずのその漢字は少々間違っており、さすがのゴッホも漢字には手こずっ

たようであった。

ゴッホは、浮世絵から受けた感銘を「日本人がすばやく稲妻のようにデッサンするのは、

その神経がわれわれより繊細で、感情が素朴であるからだ」と書簡500に残している。

その驚きは、大胆な日本流の線がきとデフォルメだったのであろうが、ゴッホが日本に限

りない愛情を抱いたのは、流派による日本の画家たちの共同作業や版画では絵師と彫り師、

刷り師などア−チストが協力し合って制作する体制を、理想化した日本社会として見ていた

ことである。

ゴッホはプロヴァンスのアルルで、画家たちの共同アトリエという理想を望み試みたが、

うまく行かなかった。僕はもしゴッホが37歳で、幻覚と狂気に苦しみ、自らの命を絶つよ

うなことになっていなければ、ゴ−ギャンがタヒチへ行ったように、日本へやって来たので

はなどと空想したことがある。

脱線してしまった。僕が言いたかったのは、西洋の巨匠たちが日本の庶民が愛した、庶民

のための浮世絵に多大の関心を持ち、これを認めたことである。

僕は、若い頃は江戸時代というのは、武士が幅を利かした嫌な時代だと思っていたが、齢

をとるにつれてさほど悪くはなかったと考えるようになった。

江戸時代は、人口わずか三千万ほどの小さい島国ながら、270年ほどの間、連合国をつ

くっていた。帝王ではない将軍という主権者は大名同盟の盟主で、その下には同盟者として

二百数十人の大名がいて、日本の国土を分割し、その領域内で自治権を行使していた。

大名は産業や学問を興すという点で互いに競っていたが、こうして蓄えた組織立った武力

と財力がなかったら、あのヨ−ロッパ勢の東洋への侵略時代、われわれの国は西洋のどこか

の属国にされていたのではなかろうか。

そんな時代に、世界でこれほど庶民が長々と安泰な生活を送っていた国は珍しい。かなり

変わった前書きになってしまったが、今回はそんな太平な時代の文化、色彩の話である。

今回も掲載作品が多いので、インタ−ネット写真展の方は休会とした。

|

|

浮世絵の誕生 浮世絵の誕生

浮世絵は17世紀ころから、幕末まで庶民に親しまれた長い歴史がある。

江戸の初期には、新都市づくりのための、百工諸商いろいろの職業人があつまってきて、

生業をはじめたが、社会の必要悪ともいえる遊女屋も出現した。

それが発展して吉原になったが、ここには遊女屋ばかりでなく、歌舞伎小屋・相撲・浄瑠

璃など、さまざまな遊び場もあって、貴賎老若あらゆる人々があつまる歓楽境であった。

浮世絵はこうした江戸の新興風俗を主題として創始され、これが時代の需要にこたえて新

興江戸市民の絵画としての名声を博することになる。

明歴3年(1655年) 、江戸の大半を灰燼に帰せしめた大火は、この浮世絵の誕生に、大き

な役割を果した。つまり、この大火は建築物を灰にしたばかりでなく、従来の京阪文化に依

存していた江戸の文化を根底から焼きはらってしまう働きをした。

幕府による大火後の奢侈の禁止、倹約の励行によって、人々は、鬱積する欲望を発散させ

る場を求めるようになっていた。それがやがて清新な民衆文化といえる元禄文化の誕生を見

るに至ったのである。浮世絵もこの文化の一産物であった。

浮世絵の「浮世」という言葉は、仏教用語では「憂き世」などというが、一般には今様と

か世間とか、現実的社会という意味で使われるようになっていた。それが徳川時代になり、

厳格な身分制度に縛られる生活になると、享楽的な歌舞伎や遊里の社会を指して用いる特定

な用語に変わってくる。

これは町人の退廃的生活の一端を示すもので、極めて好色的な意味を持っているといえよ

う。このような社会を絵画化した風俗画ということから「浮世絵」の名称が生れた。

|

|

「月」(雪月花より)

|

「姿見七人化粧」

|

「月」(部分)(雪月花より) 勝川春章

これは、春章の特色がよく生かされた上品な趣を持つ肉筆の傑作といえよう。

王朝時代の三才媛のうち、「月」では紫式部を深窓の娘に見立てて、当時の女性

風俗で描いたものである。これは世俗を扱いながらも、こうした主題を選んでいる

ため、いささか異なる画趣を漂わせた作風になっているように思える。

「姿見七人化粧」 喜多川歌麿

日本美人の条件の一つに襟足の美しさがあるが、これは江戸評判の美女の美しさ

を前からも後ろからもと、立体的にとらえて描写しようと試みたものであろう。

鏡の面に写った女が、結い上げた鬢の張り具合を確かめているポ−ズだが、半開

きの口元がほころび、美しく装ったときの女の今に変わらぬ心理を示しているとい

える。

|

|

「凱風快晴」

「凱風快晴」 葛飾北斎

この絵が、俗に「赤富士」の名で親しまれたのは、人間社会を主としてきた浮世

絵に自然だけが描かれた最初のものであったことと、極めて単純な色調でありなが

ら富士の高さ巨大さを的確に表現し、この山の印象を見事にとらえたことにある。

青と赤と二種の緑というたった五色で豊かな色彩を感じさせる。

外国人は不思議なくらいこの絵を愛好する。この作品は西欧諸国の画家の目を驚

かせ、やがて印象派誕生のきっかけになったという伝説もある。

|

|

「庄野」 白雨

|

「庄野」 白雨 安藤広重

「蒲原」の雪景色と共に、「庄野」の夕立の雨景色は、東海道五十三次を代表す

る傑作とされている。

地味で穏やかな色調のなかに、猛然と降る夕立にあわてる男たち、ざわめく竹や

ぶ、画中の人も草木もすべてぐっしょりと濡れさせずにはおかない、といった動感

あふれる描写は、写真とはまた異なるリアリティがある。

広重の下り日記の亀山から庄野の部分には「夕立を一過してければ涼しきうちに

ここを去りて庄野に向かう。途中写生に大分手間取り庄野へつきしは夕刻頃なり、

今宵はここに旅装をとく」とあり、雨中の亀山城がスケッチされている。

|

|

浮世絵の旗手たち 浮世絵の旗手たち

浮世絵は、封建制度の中で文化の主導権を握った町人の絶大な欲望と、強力な支持によつ

て発生し、時の幕府の圧迫にも耐えながら発展した絵画である。

その源は遠く平安期に発した大和絵が、町人階級の芸術として新しい生命によってよみが

えったと考えられる。しかし、それはいたずらに高雅を標榜する狩野派や宮廷貴族、公家た

ちの長い伝統に寄りかかる土佐派の絵画とも違う。新たな政治の中心となった江戸という地

方色豊かな土地に育まれ開拓された新様式の絵画である。

これらを作ったのは、新秩序としての徳川の身分制度の枠にもはまり込めず、巧みに処世

上の保護者をつかむこともできなかった画人たちであった。彼らは版元に仕切られ、その多

くは安い画料で描き続けたが、いわゆる町絵師と呼ばれたこうした画人たちこそ、この新し

い絵画芸術の生みの親だったのである。

浮世絵には、肉筆と版画があり、江戸時代中期以降の封建制がもつとも完成し、またすで

に崩壊を来し始めていた時代は刹那と歓楽に耽溺し、遊里と歌舞伎がテ−マになり、また閨

中秘画にも傑作が描かれた。

これらの内容について、初期の遊里の風俗画としての浮世絵に始まり、絢爛たる錦絵の誕

生、寛政期の美人画あふれる黄金時代、役者絵、末期の浮世絵期に現れた風景作家の名前な

どを挙げながら、それらの変遷を詳しく話すべきところだが、僕はそれほど詳しくはない。

浮世絵については、もう故人になってしまったが、ぼくがその昔前衛画家瑛九のとろへ通

っていた頃の古い仲間、画家の池田満寿夫ならもっと的確な解説ができたであろう。

彼の版画はベニス・ビエンナ−レで大賞を受けるほどになったが、僕も気づかぬ何時の間

にか浮世絵の研究家として第一人者になっており、終わりころには鑑定家にもなっていた。

浮世絵の深淵を覗いた満寿夫のリトグラフやエッチングの作品には、浮世絵のエッセンス

がにじみだすように、その繊細な線描のヌ−ドのタッチは、エロティシズムにあふれ、まる

で陰毛そのものを見るようだと批評されたと本人も述べていた。彼もまた、浮世絵に見入ら

れ、そこから何かをつかみ、それを現代の作品に生かした日本の画家として、その精神を伝

承する珍しい一人であろう。

今回は作家論でなく、時代の色がテ−マなのでこれらについては割愛するが、浮世絵作家

の特長は、これらの絵師たちも日本絵画史上におけるひとつの流派には違いないが、ほかの

流派とは異なり、師匠による縦の流れがないのが特徴である。

ここでは、そうした絵師達の代表選手のような喜多川歌麿や鈴木春信の現実的な女性美、

東洲斎写楽の役者絵、葛飾北斎、安藤広重の風景画など、よく知られた作品を例題に多少の

解説をしておくことにした。

|

|

「蚊帳の中の恋人たち」

|

「蚊帳の中の恋人たち」 鈴木春信

江戸時代の著名な浮世絵師たちのほとんどが閨中秘画を残している。

春画こそは彼らが粋を競った芸術品であり、春画をはずして浮世絵を語ることは

できない。にもかかわらず、西洋人や明治以降の日本人の大半は、春画を猥褻図書

とみなし、表立ったコレクションからも、研究の対象からも排除してきた。

そうした偏見のために、驚くべき数奇な運命を強いられた春画の数々がある。こ

の鈴木春信の絵は、なんとボストン美術館が所蔵する画面右側3分の1がすっかり

描きかえられた絵である。

原画は、この女性の恋人がひそかに侵入し、秘め事が行われている場面で、周囲

の状況がどうかわろうと、蚊帳の中の亭主はひたすら眠り続けている。といった図

柄である。 (芸術新潮1994・6月号より転載)

|

|

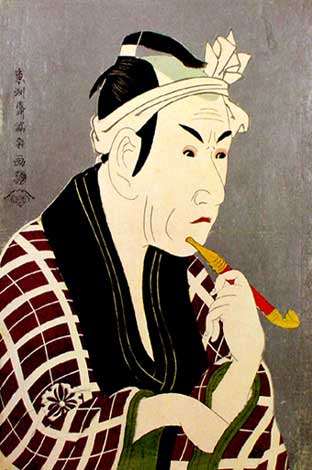

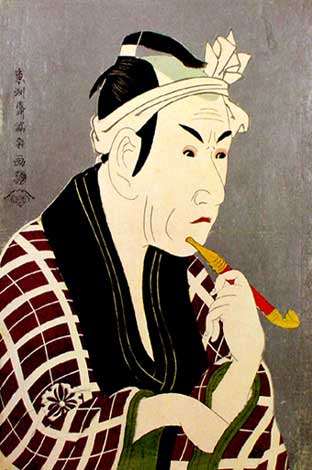

「松本幸四郎の肴屋五郎兵衛」

|

「松本幸四郎の肴屋五郎兵衛」 東洲斎写楽

この幸四郎は、和事、実事ともに長じ、風采も優れていた四代目松本幸四郎で、

この図でもいわゆる高麗蔵格子といわれる縞模様を着物の紋様に応用し、こうした

ものが流行を生んだ。

役者には嫌われたがデフォルムを得意とした写楽の大首絵としては、比較的穏健

な作品となっている。写実にもとづいた写楽独自の印象主義的表現は、役者絵の真

髄を浮世絵史のなかで最高度まで高めたが、歌舞伎役者は美しいものと無条件に決

めていた当時の江戸の庶民には理解されなかった。

彗星のごとく現れ、また消え去ったのが東洲斎写楽である。

|

|

南画・写生画など 南画・写生画など

同じ封建社会でも中国と日本では大きな相違がある。あの当時のもつとも著しい相違は、

中国の支配階級が士大夫(官僚)であったのに対して、日本の支配階級は将軍を頂点とする

武士であったという点にあろう。

士大夫(したいふ)の基盤は、地主にあり、その中の文化的知識人を文人と呼ぶなら日本

には厳密な意味での文人は存在しない。日本はつねに中国の影響を受け、何かにつけて憧れ

をもってきた。中国の絵を文人画とよぶにせよ、南宋画(略して南画)とよぶにせよ、日本

の場合は、いづれの概念もしっくり当てはまらないが、その影響を受けて日本にこうした絵

画が芽生えたのは、江戸時代も半ばを過ぎた18世紀に入ってからである。

当時の日本画は芸術的創造力を失って、行きづまり状態にあつた。ことに狩野派は幕府の

御用絵師であり、各藩にも狩野派の画家が抱えられているところが多く、市井には町狩野が

あって全国的に大きな勢力をふるっていた。しかし、形骸化した鹿野派にたいする不満が起

き始めてきたことから、中国におこった文人画とか南宗画を受け入れるようになった。

しかし、実際に描かれたのは、必ずしも南宋的なものとは限らなかった。それは、彼らの

観念と実生活との間に存したギャップのためであろう。やがて日本の南宗画は鹿野派時代と

はまったく異質といってよいほど大きな変化が見られるようになった。

これらの画家の作品は江戸末期ということもあり、当時の有名画家はよく知られた名前ば

かりである。南画を代表する画家には池大雅、与謝蕪村がある。蕪村は正岡子規が高く評価

したため俳人としての方が良く知られているようだが、本来は画家であり晩年は両方ともに

すぐれた人であった。他には、浦上玉堂、頼山陽、谷文晁、渡辺崋山などがいる。

写生画には、円山応舉、長沢芦雪、伊藤若沖などが知られるが、現代に入って特に注目さ

れるようになったのが、伊藤若沖である。

ごく一部だがこうした画家の作品をとりあげ、簡単な解説を述べておくことにする。

|

|

|

「仙人掌群鶏図」(部分)

|

「烏図」(部分)

|

「仙人掌群鶏図」(部分)伊藤若沖

若沖は、もとは青物問屋の主人であったが、中年になってから「若沖」と号して

画家になった。彼は動植物を観察しつくすことによって目には見えない霊妙な動き

がとらえられるといい、実際に鶏をたくさん放ち飼いにして描いた。

彼は独学のため、狩野派など従来の日本絵画から隔絶した作風を示した前衛画家

であった。

「烏図」(部分)与謝蕪村

水墨画に属する絵で、雪の日の垂れ込めた空を薄墨で一面に塗っているが、降り

しきる雪を無造作に白く塗りのこしてその感じを表現しているあたり、ことにこの

烏図の技巧はすばらしい。

|

|

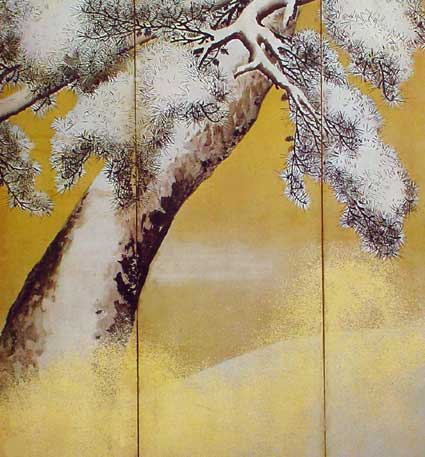

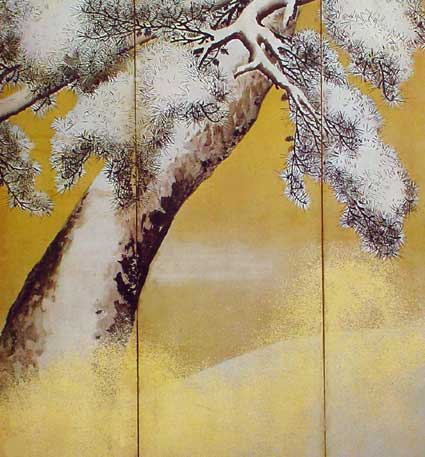

「雪松図屏風」(部分)

|

「雪松図屏風」(部分) 円山応挙

静かな雪の朝、巨松に積もった雪が目にまぶしい。軽妙な描写が雪の白さを引き

立たせ写実的な表現のうちにも静謐な叙情が感ぜられる。松は古くから大和絵や漢

画に描かれ形式化されていたが、この作品は既成の形式を大胆に破ったものとして

評価された。

|

|

現代の色の安っぽさ 現代の色の安っぽさ

明治、大正、昭和と年を経るにつれて日本人の色感は荒れてしまった。

19世紀の半ば、1856年、イギリスのパ−キンという科学者が、コ−ルタ−ルからモ

−ブという紫色の染料を作るという歴史的な発見があった。それが化学染料のスタ−トにな

った。明治(1868)元年の直前のことである。

かっては色を染めるためには、植物染料がほとんどで顔料も自然に生ずる鉱物をもちいた

ものばかりであった。現代ではいうまでもなく人工的、化学的につくりだした化学染料がほ

とんどである。もう草木染などはよほどぜいたくな染め物か趣味のものくらいである。

化学染料の色は、確かに色としては純粋な色を作りだし、耐久性も強く見た目も大変きれ

いで、明るい感じがする。それと植物染料や自然の顔料を比べると、明度や彩度は化学染料

にかなわない。しかし、何とも言えない色の調子や味わい、匂い、あるいは深みといったも

のがある。それは化学的に見れば、不純なものをたくさん含んでいるからで、一方化学染料

は不純なものをできるだけ排し、純粋度の高いものばかりで作られていることの差である。

しかし、不純物を含むのが自然の純粋さで、それによって色に深みがそなわり、味わいが

出、匂いが立つということになる。現代の色が何となく安っぽい、きれいではあるが浅はか

な感じがするというのは、人工の限界であろう。自然の不思議な力、英知には感嘆させられ

ることがある。

上記のような実例には、日本の漆工の第一人者、初期芸大の教授松田権六氏の話がある。

松田氏は、平泉の中尊寺の修復に関係した時、金堂のすべてを純金で張り替えた。

しかし、美しくきれいにはなったが何となくしっくりせず、何とも落ち着かない。思案の

末に元の金箔を分析してみたところ、その古い金箔にはわずかに不純物が含まれいわゆる青

金に類するものであることがわかった。そこで、早速青金に張り替えたところ、芭蕉の句に

いう「五月雨の降りのこしてや光堂」といった昔の落ち着いた風情に帰ったという。金でさ

え、純粋であれば良いというわけに行かぬのは、むつかしいところである。

日本人は非常に色彩感覚が優れているといっていい民族だと思う。しかし、このすぐれて

いる色彩感覚も、変な色にならされるとだんだん鈍ってしまう。のみならず安っぽい色のほ

うが美しい色だと見ている恐れさえある時代になった。

僕はこの原因を、歴史的には次のように見ている。

長い鎖国から解放された日本は、明治時代の初期からヨ−ロッパがギリシャ、ロ−マ以来

2000年以上かかってつくりあげた文明を、わずか3、40年で日本に移植しようという

破天荒なことをやった。そうした直輸入のために当然消化不良のところへ、折悪しく化学染

料も一緒に上陸してきて、それも無批判にとりいれ、それまで培われてきた貴重な価値観を

無視した使い方から、自らの色彩感覚までなくしたということである。

そのことは色名にも現れている。化学染料が輸入されて、どんな色でもできるようになっ

たが、英語の色名と化学染料が一緒に入ってきて、日本人は持ち合わせの色名以外の色の名

前を翻訳するのをあきらめたのかもしれない。明治以後に新しい色の洪水と外来色名の洪水

の両方に遭遇し、日本の伝統色名の方が忘れられてしまうようになった。

幕末までは、日本人は正常であったことについて、幸田文の娘、青木玉が随筆の中で次の

ように述べている。

「塗の下駄に好みの色の鼻緒をすげて、素足でちょっとそこまでお使いに行く。

蛇の目の柿色、萌黄などの傘の内は、七難かくした白い顔。夜目遠目傘の内など

というような梅雨時の美しさは、浮世絵の中だけになった」と。

日本人は猿真似もしたことがあったが、すくなくとも王朝時代や江戸後期の繊細な色感は

日本人が生み出した独自の文化、すばらしい色感である。

われわれは、先祖が伝えてくれた美しい色と良い色彩感覚を大事にしなければならない。

そのためには美しい色とはどういう色であるかということを、いつも感覚的にとらえるよう

に修練することを心がけておく必要があるのではないか。

ぼくは化学染料のすべてを否定しているわけではない。最近は大変な努力で、中には草木

染めに近い風合いを持ったものもある。ぼくはそれを見分ける力を若い人達に持ってもらい

たいと願うだけである。

それは決してむつかしいことではない。百聞は一見にしかず、折に触れて古典の実物の色

を見、また自然という明確な美しい色の見本を自然体で純粋にとらえ、たえまなく変化する

すばらしいバランスを把握することである。

実に簡略な「日本の色、時代の色」になったが、この講は一応これで終わり、各色

の感覚的な訴求力、ヴァル−ル(色価)などについては、折々にふれてゆくつもり

である。

|

|

(4)

(4)

(4)

その2

現代の色の安っぽさ