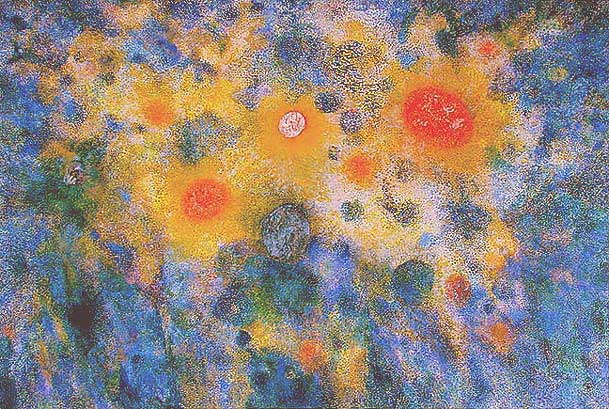

楽園 <フォト・デッサン> 制作年不詳

Visitors to a Ballete Performance

<フォト・デッサン> 1950年

2点の作品とも何とも言えない楽しい雰囲気がある。瑛九流にいえば、「楽園」は

「ともだち」でも「仲よし」でもよく、感じるままに自由に見ればよいわけである。

絵筆を使わない人間の手の跡が希薄なその画面には、奇妙な空間が立ち現れる。

瑛九のフォト・デッサンは、彼の鋭敏な感覚による思想、心理、幻想、詩情が光と影の美

を純粋に抽象されたものによって画面が整理されている。そこには、孤独、苦悩、悦楽、愛

情、エロチシズム、ユ−モア、メルヘンといったいろいろなイメ−ジが入り交じり、瑛九の

独創的な世界が表現されている。それらはその後のエッチング、リトグラフの中でも展開さ

れて行く。

カメラを使わず、印画紙の上に直接物を置き、光りをあてて感光させるフォトグラムは、

1923年、マンレイやモホリ・ナギ−によって制作されているが、瑛九が命名したフォト

デッサンは、金網、レ−ス、模様ガラスなど既成のものだけでなく、紙に描いたものを切り

抜き、それを使った絵画性の強い独創的なものであった。

彼は、カメラ無しの写真でなく、印画紙が無限のグラデ−ション(諧調)を表現できる特

性を新しい画用紙として、印画紙を使ったデッサン、光りで描くデッサンとして生かした。

つまり、彼は科学的自由さを極端に近いまで拡大せしめた初めての画家である。

瑛九のフォト・デッサンは、総体的にシュ−ルレアリズムによって貫かれダブル・イメ−

ジをかけたフォルムによって幻想的であり、彼独自のデリカシ−をもっていた。彼のシュ−

ルレアリズムは非常に健康なあり方での狂気を見せているように思える。

また後期の画面にあるアブストラクト的傾向は、ダダを清算しキュビズムによって整理さ

れ、シュ−ルリズムによって思想的影響を経験して後に到達したアブストラクトであった。

|