(2)

(2)

part.45

(2)

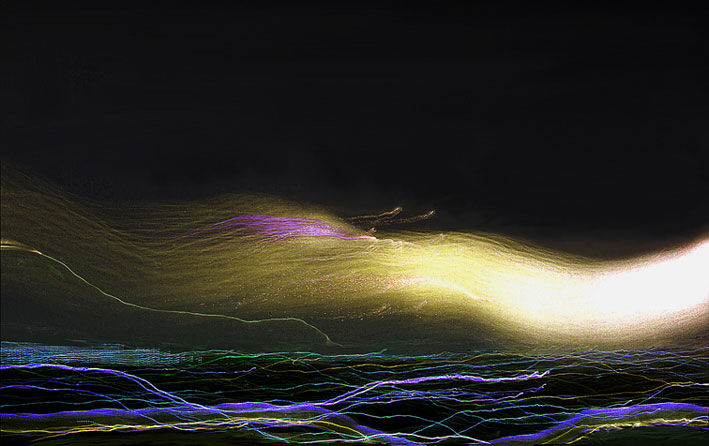

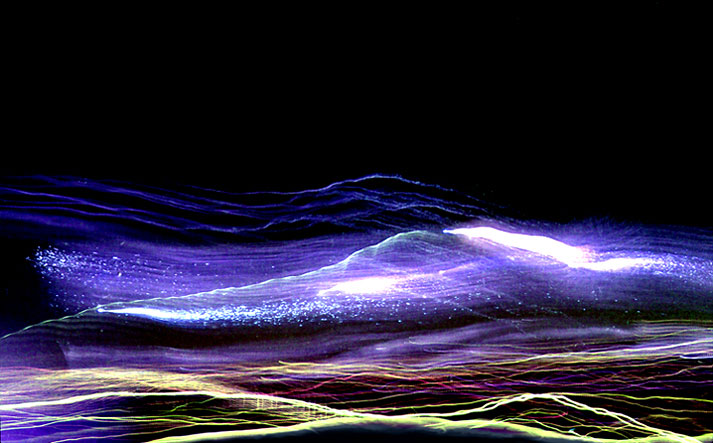

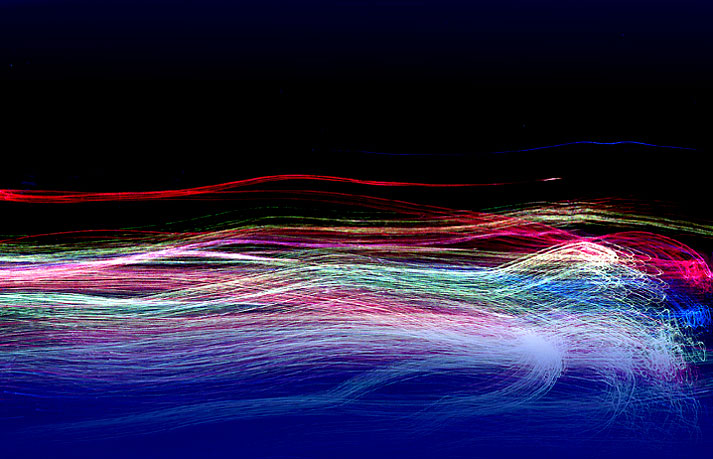

前回に続いて、ぼくの花火によるちょっと風変わりな作品の紹介をしたい。 ぼくの野放図ともいえる花火の撮影方法は前回にのべたが、毎回の撮影が未知との遭遇 であり、そこにあるモチーフを模倣も再現もしない撮影であり、これらは自然主義を超え た表現になる。 こうした写真表現の世界は多様で、花火とのコラボレーションは最高に面白い。 ぼくがここに紹介する作品は、従来の花火の概念で見ることは到底不可能である。そん なことから、これらの紹介に当たっては未知のところが多すぎて、当惑しているのが現状 である。でも、見せる以上書く以上、納得がゆくものを残したいという心情は変わらない。 ぼくは、これまで自分が体験してきた中で、創作上これだけは変わらない真実、確かな 歴史的な言葉の数々を紹介してきたが、花火のこうした表現への道はほとんど類例がない ので、表現のルーツを初心に帰って見直すことで精一杯といったところ、今回はその解説 の一助として唐突かもしれないが、「ケルト美術」を参考・引用した話をしたい。

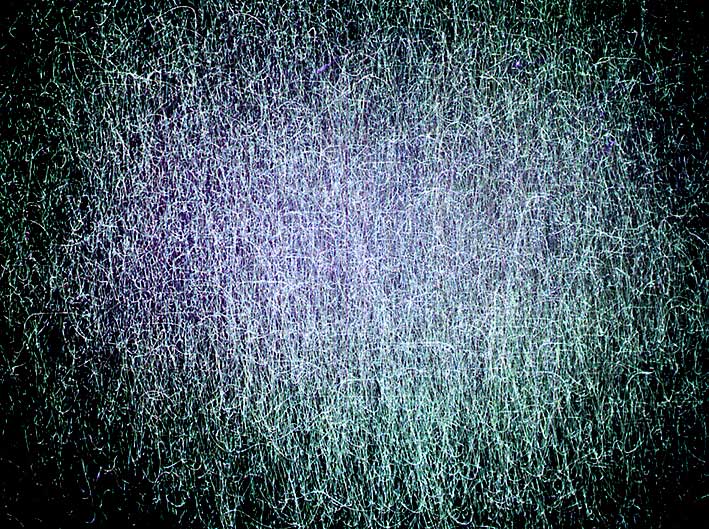

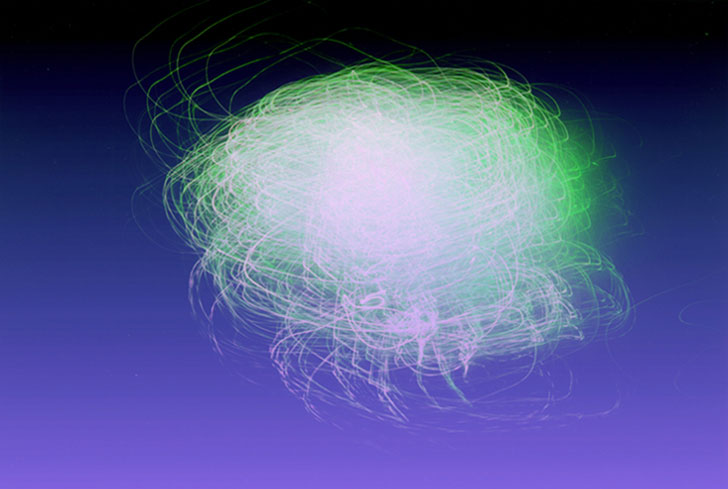

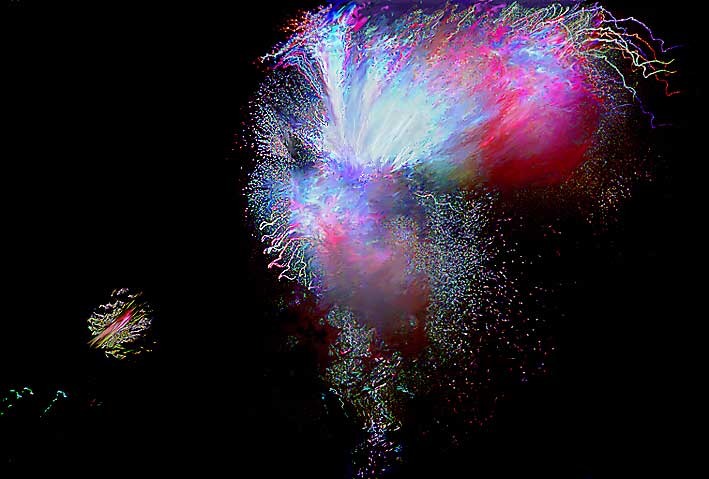

ぼくは、プロ写真家としてほとんどの写真の結果は、撮影以前に80パーセントは予想 がついたが、この花火の撮影技法では50パーセントはまるで予想もつかない写真が続出 した。 そんなことから、ある日ふと、「打ち上げ花火の多くは、円形の花と似た放射状の形に、 色光やリズムが生み出す豊穣性への感動を託したものであろうが、それに対して勝手なが らぼくは、敢えてカメラを振り回し、抽象的なシュルリアリズムまがいの映像を追求して いるのであろう。」と思ったときから、花火現場のダークなこの空は果てしない宇宙であ り、ぼくが変貌させたこの花火による作品はミクロの世界、現実はもっとスケールの大き いマクロの世界なのだ、そしてミクロの追求はマクロに通じることもあるのだ、と思うよ うになった。 といって、ぼくはこの風変わりな作品を否定したり、またことさらに賞揚するつもりで もない。現在は、こうした創作を続ける事がどんなことになるのかを追求するだけである。 好奇心が強く文化史好みのぼくは、東洋では紀元前200年前の前漢時代に造形の原理 が完成したといった自説から、ヨーロッパでの紀元前のそんな時期の、文字の使用を禁じ られ、自身の手になる「歴史」記述を残さなかったケルトという、もう一つの古代西洋文 化にも、ぼくは強い関心をもっていた。 ケルト人のその特異な抽象的で装飾性に富んだ造形はローマ帝國の繁栄にも冒されず、 広くヨーロッパ中央部から島嶼部まで拡がり、それぞれ地方のその後の造形の基礎的な役 割を果たしている。 ぼくは造形の原点が、素朴にダイナミックに垣間見られるこの「ケルト美術」には、ぼ くの捉えたある種の花火に共通したところがあるように感じ、その意想外の芸術表象の構 造分析をとおして、今回の一部作品の補助的な解説を試みることにした。 例によって、題名はニックネーム代わりとして、これにとらわれず、自由勝手に 見ていただきたい。作品ナンバーは前回に引き続いたものとしてある。 |

|

|

|

|

これらの作品の基本的なヴィジョンの解説は、ケルト文化の概観を知るだけで もぼくの言いたいことの大半がわかると思うので、以下にそのスペースを設けた。 ケルト文化をぼくが知ったのは、1960年だったが、これを簡単に説明する ことは、非常に困難でここでは故事来歴を詳しく述べる暇がないので、骨組みだ けを簡略に知ってもらうために、昨今のケルト・ブームの火付け役になったとい われる、この道のスペシャリスト鶴岡真弓氏の著作「ケルト美術への招待」から そのキーポイントを引用しておくことにした。 |

ヨーロッパの古典文化に権威を与えるギリシャ・ローマの「書き言葉」とケルトという 書き言葉非在の文化には、鮮明な文化的コントラストがあった。 ギリシャ・ローマは世界の中心に「人間」をおき、可視的世界を模倣的に描き、安定し た遠近法の中でものを捉え、そのあるべき姿の全体を描写しようとする。 しかし、ケルトは三次元のイリュージョンを懐疑し、部分を細密に誇張し、それを真新 しい奇怪な存在として現出させる。彼らが創ったものは「それが麦畑であるあることがわ からなくなるほど、対象にぐっと近づく」位置で、「指と化した目」のみが触覚できる存 在のカオスである。(「指と化した目」については、巻末に詳述する。) ケルトの目は、眼前に展開している可視の世界像を客観化し、三次元の奥行きのなかに、 その全体を統一的に再現させようとするのではなく、ものの質感や色彩やフォルムを、可 能な限り微細・極小の中に拡大し、細部の存在性を強調して、ある生成的な運動のミクロ コスモスを現出させようとする。遠近法の無効によって信じられた世界像を、顛倒させる こと、そして視覚を全体から細部へ集中させる能力によって、世界に潜む小さな存在や周 辺に棲む要素が、眼前に踊り出るシステムをつくり出すことである。 まさにこの光景こそ、ケルトのミクロな文様空間の内側に隠された構造である。小さな 壷の中に大宇宙があったという中国の「壷中の宇宙」のたとえのごとく、極小世界の中に こそ極大世界が生まれてゆくという視覚(ヴィジョン)なのだ。

「金貨」裏 径 2.1cm 重さ7.75g 年代不詳 金貨のデザインは、その国の帝王の顔など権 威をしめす物が多いが、このケルトのものは 人間の顔の馬が走り、唐草文を手にした女御 者と下には車輪文がある。 (拡大図)

「水差しの装飾部品」 紀元前3世紀 複雑な構成の中心に、動物の顔があらわ れている。把手の下には怪物の顔がある。 ケルトの造形価値は、独自の象徴物を駆 使して自分達の表現を追求した点にある。

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||