現代美術用語に、キネティック・ア−ト(Kinetic・art)という言葉がある。

これは「動く美術」といった意味で、美術に動きをとりいれる試みは、カルダ−のモビ−ル

などかなり早くからあったが、現在では光そのものを素材とするライト・ア−トと結びつい

て単なる動きの美術から、「光と動き」の芸術へと進んでいる。

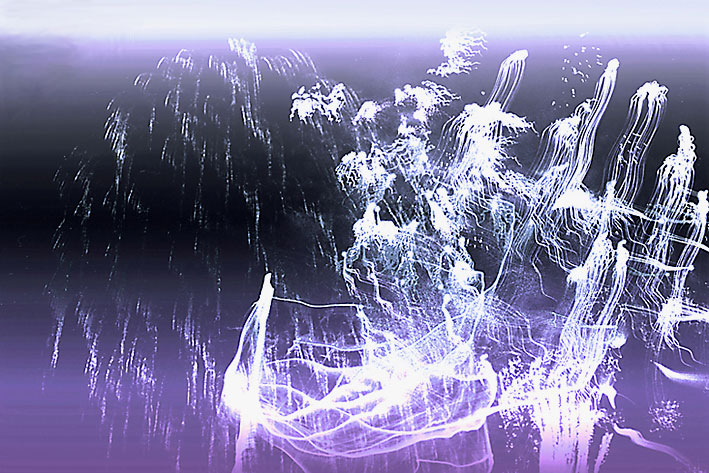

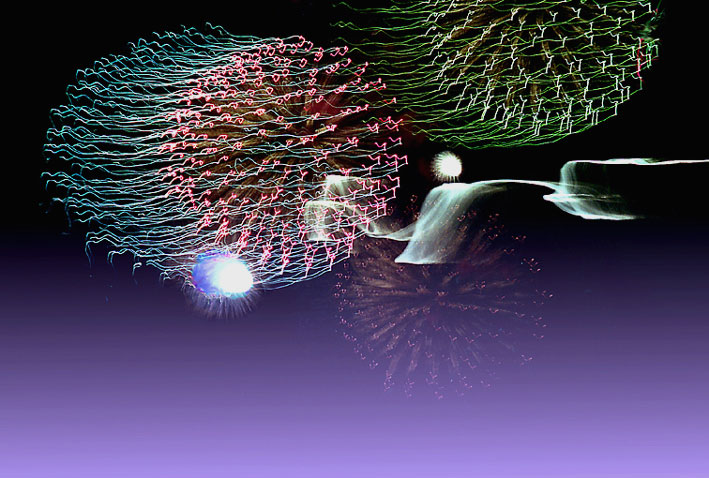

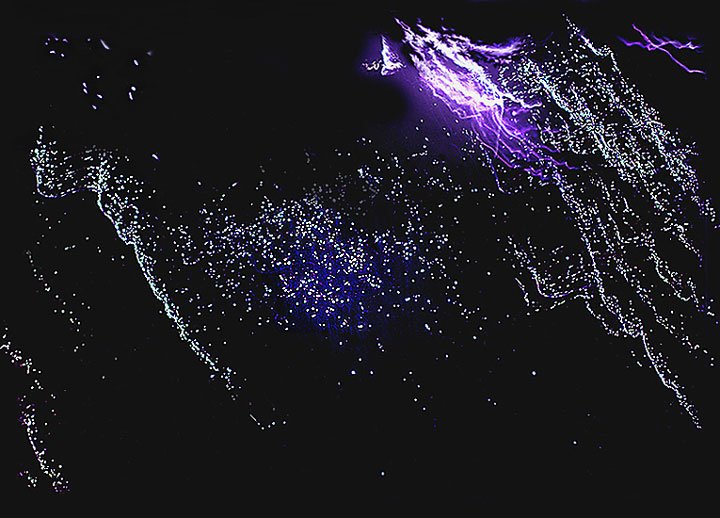

ぼくはそんな世界をかいま見ながら、花火という色光を素材とした自由な動きのある表現

を試み、これに「花火によるキネティック版」という勝手なタイトルをつけた。

ぼくのこうした試みのルーツは、丹平写真倶楽部に入会した1949年当時にあった。

新入門のぼくは、諸先輩の恐ろしくバラエティのある表現に刺激されて、何か変わったこ

とやらなければといった切迫感があった。

ある夜、奈良に住んでいたぼくは、大阪からの帰り道、近鉄上六駅から近鉄奈良駅まで、

車掌さんに頼んで電車の最後尾の窓際に入れてもらい、小絞りにした35ミリカメラを後ろ

に向けてドンドン遠ざかる信号灯を写した。 シャッタ−はタイムにしてあるので、電車が

止まるとレンズを手で覆っていた。その繰り返しが終点まで続いた。

< 光 跡 > (路線 上六ー奈良)1949

現像の結果は、信号の光源との距離による線の大小と電車の揺れによる不定型

な軌跡の交錯に、予想外のおもしろさがあったが、あの当時はこれを例会に出品

する勇気はなかった。

(この古いキャビネ判の写真を見るとこの延長がPart29の「色光は踊る」

に、更に今回の花火につながっていることがわかる)

< 正確に写すことが能ではないこと >

ぼくは、テレビで花火を見る時は大人しく鑑賞しているが、それが現場へ行くと腹の中の

エタイの知れぬ虫が動きだし、それが時々暴れだして一種異様な作品をつくりたがるといっ

た自覚は昔からあった。それがあるキッカケからこの3年ほどは、カメラを振り回すことの

方が多くなった。

最近は三脚を立て、数発のきれいな花火をバランスよく構成するといった定型形の撮影に

はほとんど興味を失い、この巨大な超豪華な色光源を使って、今年は新しいどんなカラ−表

現ができるものか、そんな興味と期待に変わってしまった。

もし、自前で被写体としてこれだけの色光源を打ち上げることなど思えば、こんなすばら

しいバラエティある色光源を、まったくタダで撮れるなど、大変なプレゼントをいただくよ

うで、本当に申し訳ないとよく思う。申し訳ないというのは、花火の作者が見せたいと思っ

ておられることとはまるで方向ちがいの見方、撮影・表現をするからだ。

先頃たまたま、わが家にやって来たプロ写真家や弟子たち数人に、こうした15点ほどの

プリントを黙って見せたが、これがすぐ花火だとわかった者はほとんどいなかった。また、

その見方も評価もまったくさまざまであった。

こんな花火によるユニ−クな作品はあまり見かけないから、後2、3年撮り溜めて個展で

もやればとすすめる人もあったが、ぼくの余生は見当がつきかねるので、今回の講座と6月

の2回に分けて発表をすることにした。今回は比較的穏やかなものを、次回はもう少しまと

まったものを紹介したい。

こうした作品はほとんどが偶然の所産で、撮影の技術も作品の内容解説も難しい。

例によって、思い付くまま、気の向くままのよもやま話の中で、何とか説明したい

と思うが、作品のタイトルもニックネ−ム程度のもの。題名にこだわらず、とにか

く気楽にご覧いただき、読んでもらえればと希う。

|

(1)

(1)

(1)