「 そよ風 」

これはごく初期の特殊表現の試みで、何の変哲もないように見えるが、ぼくにとってはひ

とつのエポックをなす作品である。ぼくはある日ふと、泰西名画には殊に雲の表情にすぐれ

たものが多いことに気がついた。

それらの絵には、さまざまな無音の雲からの荘厳な和音があり、そこにはある色をたっぷ

り含んだ光から、音への転換があるように感じたのだ。こんな見方は変っているかもしれな

いがぼくにとっては大発見で、写真の雲まで変えるのはタブ−のように思っていた頃、この

実験はその第一号になった。

この原画は、風になびく植物のフォルムのバランスがよく気にいったが、もう一息雰囲気

が足りない。そこで下部にやや濃いシアン・ブル−、上部にはシアン系のグリ−ンを入れ、

白い光に濃淡の変化をつけた。この経験は後にスタジオ撮影のテ−ブル・トップフォトで、

割合簡単に色光で雲を作る基礎になった。

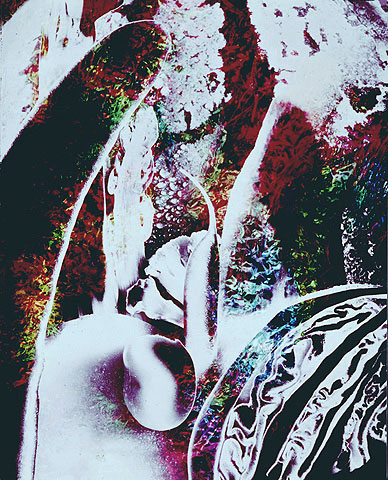

「 石垣 」

ぼくはどういうわけか野草が好きで、道路のアスファルトの割れ目から芽を出したところ

や石垣のすき間に生えたこんな葉っぱを撮った写真がたくさんある。しかし、佳作と思える

作品はほとんどない。

この写真も、古びた石垣と2枚の葉っぱから受けた現場の印象からは程遠いものになって

いた。そんなわけで苔や石の表情を、多少の色彩変化で援用し、ぼくのイメ−ジに近づけた

い、なんとかそれらしくしたいといった試みがこの作品である。

技法としては、ポピュラ−なポスタリゼ−ションで下部はやや重いブル−、上部はやや青

味のある紫色を加えてある。

今回の参考作品は、植物を中心とした各種の特殊表現だが、「そよ風」「石垣」は基礎的

なテスト段階を示すもの、後の3点は植物を題材とした色光によるフォトジェニックなバリ

エ−ションである。

|