part.31

(2) (2)

|

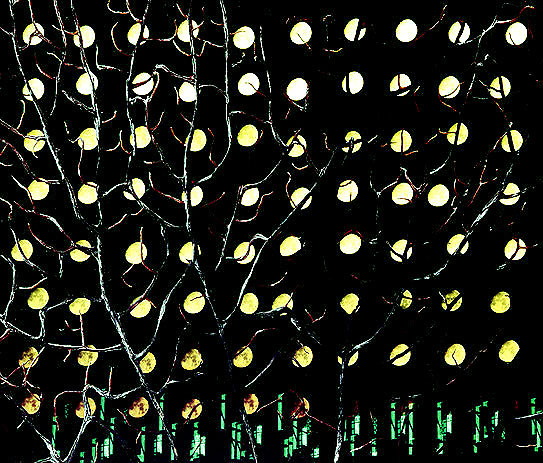

< 特殊表現技法について > 写真の特殊表現技法には、10種類以上の手法があるが、この講座では、「Part1」 に始まって折にふれ、幾つかが紹介されているが、ぼくの仕事の多くが特殊表現であったた めに、これからの『玉井瑞夫インタ−ネット写真展』は、毎回がそんな作品の掲載が多くな るであろう。 ぼくの特殊表現技法は、教科書的といった基本的なものは少ない。ぼくの意欲のまま、気 の向くまま、勝手気ままな玉井式新技法も多く、新旧いろいろである。 それだけに、鑑賞も写真の枠にとらわれず、まったく自由に感じていただきたい。ものの 見方、考え方、手法にいくらかでも参考になるところがあれば幸いと思う。 特殊表現の作品制作には、製版会社なみの器具やフィルム、薬品などが必要なものもある が、ちょっとした工夫や「PhotoShop」その他の利用で可能なものもある。 時に、踏みはずしてみるのも悪くない。その思考、行動が他の芸術の理解への橋懸りにな ることもあるのだ。 さて、今回は<フォト・モンタ−ジュ>の初期段階のあれこれについて、例によって裏話 のような作品の解説、よもやま話を書いておくことにする。 だが、何時もぼくはここで一瞬、躊躇する。「作品の自立性、自己完結性に対するぼくの 信仰からすれば、自作に対する過剰な解説、いや、ときにはおこがましくも解説文の方が肥 大して写真の方がイラスト化してはいないか。」などと思うが、「やはりぼくの後からやっ て来る人たち、殊に初心の人々には道案内として役に立つこともあろう」と、勝手に割り切 って筆を進めるのが昨今である。

毎度、繰り返すようだが、作品解説を読むのは後にして、まず、ゆっくり作品を

見てもらいたい。手品の種明かしを先に見て、後から本番を見ると興味は半減する

というが、そんな簡単なことではない。

「写真人は、『目ではなく、脳でものを見る。目はレンズに過ぎない』という」

『イメ−ジは、精神の純粋な創造物である。』 これは、先人の教えにある。

人はある作品を見て、その作品と対話しながら、魂のふれあいがある。そして、

その人なりのイメ−ジが涌いてくる。 それが自分の体で感じるということ、一番

大切なことである。

ぼくの解説を先に読み、その先入観やぼくのイメ−ジ通りで作品を見ても、それ

は自分ではない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|