|

|

☆ ワンポイントレッスン (32) ☆ 月例会先生評(2005年10月) < タイトルと純化 >

今月は前回に続いて色光の光跡を捉えたり、テーブル・トップフォトでの習作を試みる

など塾生それぞれが新らたな意欲をみせはじめた。また、塾生間の月例作品に対する批評、

討論もかなり率直で半分くらいは的を射るようになった。

しかし、後一歩が足りないもどかしさは変わらず、それに関連する大切なタイトル(題

名)に対する認識もややあいまいなところが見られるので、ぼくの創作時の心理状態を振

り返りながら、これらをあわせた話をしたいと思う。

ぼくは、被写体をじっとみつめているときや撮影をしているうちに、その表現イメージ

が先へ先へと純化されてゆくことを感じるとき作品になって行く。これを「純化」といつ

た言葉でいうのは聞き慣れないだろうが、ぼくにとってはこうした表現がいちばん自然な

のだ。

それが風景であろうがテーブル・トップフォトであろうが、誇張も衒いもなく純粋で透

明になってゆくような、シンプルなイメージに発展して行けないそんなときは、密度を欠

いた現実の複写に過ぎず、作品にならない。

純化が進むときは、タイトルに近い言葉もほとんど同時に浮かび、そのことが題名にふ

さわしい表現にしたいといった意識が働くのか、表現もより明確になってゆく。ぼくの場

合はタイトルと撮影には折々の一体感がある。

しかし、後からタイトルをつけるときは、いつも苦労する。簡明直裁を心がけるが、ぼ

くはタイトルでの心すべきこと、犯してはならぬこととしては、内容にそぐわない言語不

明瞭や見当違い、大げさなタイトルはもとよりだが、才気走った文学的或いは詩的なタイ

トルは、せっかくの詩情あふれる作品もかえって軽薄に見えるだろうし、また下手なユー

モア風のタイトルもキザでいただけないといったことである。

次にテーマとしてのタイトルを持つことも大切である。このことに関しては、ぼくの知

人・友人の中でも、奈良原一高君ほど周到で冴えた者は少ないだろう。

彼とは瑛九のところへ細江英公君と一緒にやってきたことから知り合いになった。ある

日、まだ早稲田の大学院生であった彼が、写真を見てもらいたいといってぼくの家にやっ

てきた。

ぼくはそれらの写真を見た瞬間、その辺の写真学生とはまるで異なった独自の視点を持

つしつかりした作品にいささか驚いた。そのとき、ぼくは批評方々幾つかの写真について

は少し注文をつけたらしいが、彼は、その翌日にはもう長崎へ再撮にすっ飛んで行つたと

聞いてまた驚いた。

この作品は、長崎の沖合いに浮かぶ人工の炭鉱の島を訪れた奈良原に、その後の彼の人

生を大きく変えるほどの強烈な影響を与えた端島(軍艦島)のドキュメンタリーだった。

(今は廃墟となった軍艦島の栄枯衰勢については、HPでみられるので省略)

その後個展を開くと言うので、ぼくは多分「軍艦島」といったタイトルだろうと想像し

ていたが、それが『人間の土地』という題名にしたと聞いて、これはやはり只者ではない

と再認識した。確かに彼の主張は「軍艦島」といったネーミングではでは様にならなかっ

たであろう。

ぼくはそんな写真の意図を知っていたことから、これがその内容にピッタリの命名であ

り、パブリシティとしてもこのさりげなくユニークなタイトルのすばらしさを理解できた。

彼がこの「人間の土地」で、1956年鮮烈なデビューを果たしたことはご存知であろう。

ついで、彼は『ヨーロッパ・静止した時間』(1962〜65)というタイトルでの作品集を

出版したが、われわれがヨーロッパの歴史ある遺跡を尋ねるとき、現実の時間がまるで静

止したようなシーンに遭遇することもしばしばで、そんな一瞬を表現したこの作品群の内

容をあらわしたこの題名もまた秀逸で、ネーミングの大切さを思った。

日頃から良いタイトルを考え、自分のテーマを持つということは、またそれらの歴史を

辿り、関連するものへの視野も広がり、作品はそれだけ深味を持つことにつながる。

|

< 月例 10月講評 >

|

|

この写真は、塾生の中でも風景専門に近い嶋尾君らしいレベルのかなり良くできた作品 である。だだ惜しむらくは、ムード写真に終わっているところが問題である。 たそがれの微妙な色彩と空気感は良くあらわれているが、そこまでで終わっていること が迫力を欠く原因であろう。そんなことから、ぼく流の提案のひとつとして、少し手を加 えて見ればこうなるという例を挙げてみた。 まず一番目は、カラーバランスの効果的な追求で、鉄鋼橋の上と下の色彩の対比を単な る補色よりも更に色相に厚味を持たした変化を試み、次に鉄鋼橋は前景としての役割から 鉄骨自体にも物語らせるため、左右をすこし切り詰めてある。よく見比べるとムード派か ら構成派に変身したような印象を受けるだろうが、これがぼくのいう純化に当たる。 ぼくはこうした現場では、特に色彩に敏感になり、純化された色彩になる瞬間まで辛抱 強く待つことが多い。そうならなければまたのチャンンスを待ち、なんでも撮影後色彩を 変えてしまうわけではなく、全体のカラーバランスを僅かに補正する程度である。 こうした見方の追求がこの場合では迫力を増し、画面の透明感もあってメリハリのつい た作品として、注目を浴びることになるだろう。これがコンテストへの出品なら、この辺 が当落の別かれ目になることを、ぼくは出品者として、また審査員側の立場として何度も 体験してきた。 |

|

「彼岸花」 岡野ゆき

前回に続いてのテーブル・トップフォトだが、今回はおおよそ作品になっている。 茎のトーンの変化もそつなく花とまったく同色での構成も大胆でよい。ただひとつ大切 なキーポイント、それもこの作品をワンランクアップする肝心な構成上の技法を指摘して おきたい。 それを簡単に認識できる方法として、ディスプレーが液晶なら、この画面を真正面から 見るのではなく、斜め上45度くらいの角度から見てほしい。そうすれば、この彼岸花が 浮き上がってきて画面に立体感が生まれることがわかるだろう。 このバックは上部だけ明るくし、下方は均一なやや濃い濃度てあるが、これを上から下 まで序々に暗くしてゆく足の長いグラデーションにすれば、奥行きへの空間、空気感が構 成要素として加わり完成する。今後、バックは単なる背景でなくそのものが存在する空間、 宇宙につながっている位のスケールで考えれば、これを粗末にすることはあるまい。 |

|

「六月の雨」 大住恭仁子

この写真については、塾生間の批評ではいろいろあったが、ぼくはややピンボケは気に なるが表現としてはこの方角でよいと思う。というのはずっと遠くまですべてが水ぬれし ている実感が迫ってくるからだ。 ぼくはこの作品を見ているうちに、丹平時代の二重露光のシーンが甦ってきた。 初めての試みは少し風のある日だった。しっかりした三脚にのせたカメラで、充分に絞 った上で、1回目は風の息が止まった瞬間にシャッターを切り、2回目は風が強くなり小枝 や葉っぱがかなり大きくゆれ動くときにスロー・シャッターをきった。 もちろん、各1回はそれぞれ控えめにした露光量での二重露光でなければ露光オーバー になる。雲間から射す太陽光の強弱などあれば、さらに表現の変化も多様になる。 もし、こんな技法をこんなシーンで大住君が試みれば、水濡れした木はもっとシャープ な質感があり、白くブレた枝葉とのフォトジェニックな対比から、また意外な風情をみせ ることになるだろう。こんな見つめ方もぼくのいう純化と理解してもらいたい。 好奇心の強いぼくは、大荒れの海の突堤でこれを試み、つい逆光に輝く怒涛の美しさに 魅せられて逃げ遅れ、大波を食らって全身びしょ濡れになって逃げ帰ったこともあったが それもいい想い出になった。 他の「かくれんぼ」「夜のはじまり」といったタイトルは気持ちはわかるが無理がある。 理由は前書きどうりである。 |

|

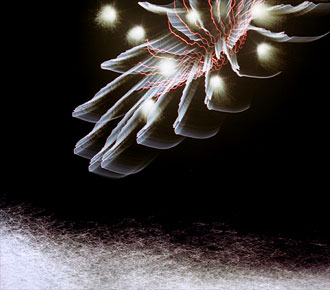

「夜明け」 横山健

ぼく流の花火撮影で、早速やや醍醐味を味わったことであろう。 これは、この撮影技法の中でみられる定型パターンのひとつで、ぼくは風車と呼んでい る。この光の飛び散り方、フォルムには力があり、塾生の評価も高かった。しかし、画面 全体としては、たとえ抽象的表現としてもバランスがとれず、作品にはなっていない。 それはこの上半分が切れているからで、ぼくの撮影でも初期のものにはこんなものが山 ほどあるが、何回もトライしているとそのフレームがわかってくるので、横山君もその要 領がわかってくるだろう。 それにしても惜しいところだ。これで上半分があれば、ぼくが撮ったどの風車よりもす ばらしい作品になっていたに違いない。「素人は恐ろしい?」可々。 |

|

|||

|

|

||

「夢のなか」(組写真) 成瀬幸恵

駅のディスプレーとか、なかなか面白い被写体を見つけたものだ。なんだかよくわから

ないが、「それを夢につないで「組み写真」にして子供に残してやりたい」というのはす

ばらしい。そんなアルバムを残してやれるお母さんはすくない。まだ、はじめて間もない

この組写真は、いい方だと思うのでぼくはとやかくはいわない。好き放題にやることだ。

「ある日の駅前にて」といった記録を超えるこうした表現は、ぼくにも難しくてこれと

いったアイディアも浮かばないが、成瀬君がこうした興味を持ち続け、これをテーマとす

ることを決めるだけで日をかさねるうちに、いろいろなアイディアが浮かんでくると思う。

そんなことでこのシリーズは、継続することができるし、大胆野放図な表現もできてくる。

ぼくは第一線を引き、あまり熱心とはいえないスケッチ程度の写真しか撮らなかったが、

ある日ふと「我が家の四季」というテーマを意識するようになってから、見慣れた我が家

の周辺も新鮮な変化が見え始め、その表現もやや変わってきたように思う。

|

|

|

「リズム」 西浦正洋

この写真は、かなり良くできているが、塾生の批評や本人の感想でも力強さに欠けると いった反省があったが、その原因がどこにあるかがわかるだろうか。 ぼくも初期のこうした色光による表現を始めた頃はこの「リズム」に似たような表現で、 デザイナーにこれはきれいだが図案に過ぎないといわれた。ぼくはいささか憤然としたが、 これがキッカケで原点から考え直すことになった。 その結論は、色光だけの表現では、色光のフォルムとカラーバランスそれぞれにしっか りした「色光としての個性」を持たせなければ成立しないということだった。 その展開が進むと、テクニックとしては講座のPart29の「色光は踊る」に見られ るような光源の種類を変え、多重露光とブレを併用した複雑な構成、表現にもなる。 以下花火によるキネティツク・バージョンまで再度目を通してもらえば、その変化がよ くわかるだろう。 |

|

枯葉を使って異次元の世界を表現した構成・技法は成功した。といってよかろう。

上田君のテーブル・トップフォトでのここまでの経過を考えて見ると上達スピードは早い

ほうである。

この作品で問題となるのは、画面全体の構成バランスである。例によってこの場合も詰

めが足りず、撮影条件がわからぬぼくには、提出されたこの画面をじっと見つめて純化を

かさね、下方を1センチ、上方を1,5センチばかり切り取るしか方法がない。

しかし、トリミングはまだやさしいが、そこにない不足する色彩を選ぶ明暗も変えるな

ど、これは相当難しく、試行錯誤がその結果の良し悪しを決めるので、簡単にはいえない。

おおむね選択する色相の目安がついても濃度のわずかの差で狂うことがあるので、ぼくは

いまだに色彩の難しさを痛感する。

|

|

「くらげのいる風景A」 桑島はづき

桑島君は、初め漂流物という題名を考えたようだが、それでは曖昧模糊としてわからず

このタイトルの方が良かったという適例であろう。

空の柔らかい色合いもよく、いい雰囲気のある風景で、これはOKとしておこう。

ところで、海岸にはこうした漂流物が多く、初心者の桑島君のつぎのチャンスへの心構

えを述べでおくことにしよう。

ぼくは田舎育ちで、アマチュア時代写友といった者はいなかったが、丹平写真クラブに

入ってからは、いきなり3人の大先輩の撮影行に加えていただき、大阪近辺の海岸へも3

回くらい行ったことがあった。

そこでぼくが見たものは、「百聞は一見にしかず」とか、先輩たちは、同じ被写体でも

3人3様、カメラ・アングルやポジションを換え、レンズを換え、それぞれ独自のフレ−

ムで写真を撮ることが、つぎの例会での出品作ではっきりとわかった。あの平凡な海岸で

どうしてこんなすばらしい作品ができたのか、驚くことがしばしばであった。

ぼくは恐る恐る先輩にそのコツを伺いたいと言ったらたった一言、「どこかで見たよう

な写真は撮らないのだ。」といわれた。そういえば、エルンスト・ハースもまったく同じ

ことを言っていたことを後に知った。

|

|

「ミュージシャン」 藤本茂樹

年配の方ばかりのバンド、趣味の仲間だけで楽しんでいる雰囲気を撮りたかった、とあ るが、まったく音が感じられない不思議な写真だとぼくはおもった。 楽器の演奏だから、静かに仲間だけで楽しんでいるということではないだろう。 しかし、真っ黒いバックに、渋く赤い帽子、ドクロ、ギターがめり込んでいて、動きが感 じれない画面は、かえって静寂に感じる。 そこで、作者は、これらの3点の色とフォルムでの構成を試みようとしたらしいが、こ の3点はあまり質感のない材料で、ダイナミックな構成は非常に困難だ。ぼくはこのまま でも真後からの強い逆光線でのリムライトがあれば、何とかなるかも知れないと想像はし てみたが、このままではお手上げである。もう少し効果的な被写体を選んでトライして見 てはどうだろう。 |

|

「去く夏」 鈴木恭一

これは、テーブル・トップフォトとしては、相当難しいテーマに取り組んだものである。

鈴木君が苦労したこうしたテーマへの技法は、他の諸君にも知っておいてもらいたいので

取り上げた。

残照に照らされた蝉の抜け殻の撮影は、明るいところでは簡単だが、この場合のような

暗いところではプロでも相当の神経を使う。つまりローキー写真といわれるハーフトーン

以下の光量の少ないところで、蝉の足元まで克明に描写するデリケートなライティングで、

蝉の背中にはかすかなハイライトがあるだけといったグラデーションでの表現がなければ、

蝉の長い土中生活から、つかの間の地上で息絶える儚さは表現できないだろう。

鈴木君が暗いバックのなかに蝉をおき、背中に残照を思わせる照明をしたのは、意図は

正解だが足元の暗部はすっかりつぶれ、ハイライトは素飛んでしまったのは、こうしたロ

ーキー印画の存在と照明の技法を知らなかったからだ。

鈴木君のその他の写真に共通する難点は、質感描写、グラデーションの不足がある。

ローキーの名作では、ユージン・スミスの「スペインの村」があり、参考になるだろう。

|

|

「影」 吉野光男

ぼくはこの写真をみたとき、何か不自然さを直感し、鳥の影のフォルムと位置に疑問を 持ったが、作者の解説でこれがモンタージュであることを知り、言葉もなかった。 塾生がその事実に、カルチュア・ショックを受けたという言葉も無理はない。こうした スナップ写真を見る人は、ほとんどがある地方の風俗、ルポルタージュとして受け取るだ ろう。モンタージュは、創作写真ではいくらでも自由にやってもらいたいが、こうしたジ ャンルでは絶対使用しないよう注意されたい。 吉野君のスナップ・ショットは、プロに師事して15年とか、そのホームページを見て ぼくが教えることは何もないと思うほどできている。今回の写真もいずれもモンタージュ の必要など殊更いらない写真である。

|

back