<玉井瑞夫繧繝彩色塾>

☆ ワンポイントレッスン (26) ☆

月例会先生評(2004年5月)

< 「 こだわり 」について >

今回は、少し変わったタイトルだが、リラックスして読んでもらいたい。

<こだわり>いう言葉を字引でひくと、「拘泥」というむつかしい漢字が出てくる

が、すぐその次には「なんくせをつけること。文句をつけること。」とある。

さらに「こだわる」となると、心理的な面からの解説で、「心が何かにとらわれて

自由に考えることができない。気にしなくてもいいようなことを気にする。普通は

軽視されがちなことにまで好みを主張する。」とある。

どうも字引は、舌足らずで、こだわりの内容説明に「枝葉末節には」という前提がぬけて

いるので、マイナス思考が優先するようで気に食わないが、ぼくの話は「これらとは全く正

反対のプラス思考の<こだわり>がなければ、創作はできないし、もちろん上達もおぼつか

なく、そのスタートラインにも立てない」という前向きの話、良いこだわりの話である。

つい先ごろも、友人の写真家が相変わらず、近頃の女性の色彩、バランス感覚について、

嘆いていた。

「柄違いで上も柄、下も柄、まったくバランスのとれていない柄々のファッションやめち

ゃめちゃアンバランスな色彩感覚には呆れかえる」。「歌舞伎の衣装など相当派手な色彩だ

が、カラーバランスに工夫があるから実にすっきり見える。少しは勉強してもらいたいもの

だ。」という。彼はファッション写真家でもなく、めったに人の悪口をいうような男ではな

いが、女性は強くなりすぎた。またあまりのこだわりのなさ、無神経さには我慢がならぬと

いうことであろう。

ぼくは、能衣装の大胆なデザイン、派手に見えて渋い草木染の色合いが好きで、機会があ

れば家元の土用干しなどを拝見して、カラー作品の構成にはずいぶん参考にさせてもらった

が、世の若い男性方にも彼女、奥方を年に一度くらいは、博物館、美術館など案内してもら

いたいと思う。ただし、勘所を間違いなくしっかり見てもらいたい。

ぼくは、若い女性が広く浅く何でも軽く、「カッコイイ。カワイイ。」で片付けてしまう

風潮があり、自分の波長に合ったものにこだわり、掘り下げ、感性を伸ばすフォローをしな

いのが心配だ。今のままでは、これからの子供たちの色彩、造形感覚が磨かれない。日本人

は1000年前のほうが色彩感覚が優れていたなどというのでは、悲しいことである。

前書きが長すぎた。これだけ具体的に言えば充分お分かりと思うが、せっかちに斜めに早

読みする人もあるかと思うので、念のためこれらをまとめた話をしておきたい。

人間の個性には大差はない。差がありすぎると、コミュニケ−ションができなくなる。

しかし、このわずかの差が非常に大切で、すべて、ものごとの成否をわける。

先のファッションの話は、色のバランス感覚がくずれて不感症になれば、音のグラデ−シ

ョン、つまり音程が狂った音痴同様、色音痴になる。ピアノなら鍵盤でひとつ間違って隣を

たたいてもすぐわかるが、色音痴はわかりにくく、本人が気がつかないから始末が悪い。

また、柄々のアンバランスというのは、建物の2階屋でいえば芯柱のないオカグラ同様、

地震があればいっぺんでひっくりかえるような危いバランスといったこと。おしゃれなどと

いうものは、ほんのちょっとした差がわかるかわからないか、そんな感度の話である。

「枝葉末節にこだわるのはつまらない」というのは、当然のことだが、どこが、何がそうな

のか、それは見かけの大小ではない。それが峻別できなければ、事の軽重、キーポイントは

わからない。枝葉末節もキーポイントもごちゃまぜでは、創作はおぼつかない。

創作は、全身全霊でキーポイントへの<こだわり>を徹底的に追求することであり、また

時に勘違いや失敗からも生まれるものだ。

ぼくのいう創作でのこだわりは、より徹底した段階では執念といった言葉のほうがふさわ

しいかも知れない。

今回は、それらを具体的な話として、例題を月例作品の中から選び、解説をしてみよ

うと思った。こうしたこだわりの話は、デリケートでしつこくなりやすい。やや長文に

なると思われるがその辺のところはご容赦願いたい。

|

「女性」 上田 寛

この写真には、一見ではわかりにくいところ(技法)がある。

この作品が手を加えられていることは、門扉の花と蔓のパタ−ンの質感のない白さからモ

ノクロのネガ表現的な反転手法が使われているといったことが容易に想像できた。

と同時に、真白なタイルに真黒な門扉よりも、真黒なタイルに真白な門扉の方がはるかに

しゃれた印象になるシーンがイメージされ、なかなか味なことをやるものだと思ったのが、

この作品の解説にこだわるきっかけになった。

ぼくは、はじめ門扉とタイルの目地とレリ−フ状の女性像の三つの素材による合成だろう

と思っていた。というのは門扉と後の材料との前後の距離感がほとんどないからである。

ところが、念のため作者に聞いてみると、これは一枚のカラ−ポジに手を加えただけのも

のだという。手法は簡単なマスキングにより、女性像はそのままの表現で、その他は反転さ

れていること、つまり現物の門扉は真っ黒で、タイルは真っ白ということである。

門扉とバックの壁の距離が、わずか50cmしかなかったというのは珍しい現場である。

ということは、この門扉は出入用ではなく、塀の装飾の一部であろうか。この家の主はよほ

どの凝り性か、好き者であろう。

とにかく、門扉も女性のレリ−フ像も、なかなか気のきいたアールヌーボー風の被写体で

ある。そんなストレートな写真を更に異質の空間における造形を思わせる、こんなしゃれた

作品に仕上げた着想と努力を買いたい。

ぼくはこの原画を知らないが、おそらく原画よりこの方が強いだろうと思う。それは、ぼ

くが現実から受けたエッセンスを自分流の表現技法での定着を試みた時、しばしば体験した

からである。そんなことから、欲ばりなぼくが率直に思うこと、この作品を見た瞬間感じた

ぼくの不満と希望も述べておきたい。

つまりそれは、ぼくの創作時における日常の<こだわり>である。

まず、バックのタイルの線が下部では水平だが上部で左下がりになっているのは、カメラ

がやや俯瞰ぎみで方向が壁に平行でなく左向きということで、わずかな歪みだがゆるぎない

視覚的な厳しさを損なう。こうした場合もっと長焦点レンズの使用がこの欠点を軽減する。

このままでは上の線をギリギリで切り取るトリミングをしたほうがよい。

また、短焦点で角度を変え交錯する線のアンバランスを強調した表現を試みるなら、また

それなりの切れ味のよいシャ−プで動的なバランス構成を考える必要がある。いずれかへの

徹底がキ−ポイントになる。

もうひとつは、下部の左にわずかに見られる色彩を反転した植物の渋く淡い赤紫がかった

色を生かして見たい。この植物は中途半端ではかえって邪魔になるが、この門扉は上下、左

右ともまだ余裕がありそうで、もっと多く取り入れて構成されたシ−ンを想像すると、女性

像下部の薄いセルリアン・ブル−がかった色と関連しながら、このあいまいで気がかりな色

彩は、妖しい雰囲気と空間をもたらし、もう一歩踏み込んだ作品も可能であろう。

そこまでやってみたくなるのは、この画面がほとんどモノクロ−ムに近いカラ−だから成

立するといった考えがあるからだ。もちろん、この場合は植物を入れる分量、バランスから

大幅な画面構成の変化もあり得る。

チャンスをみて再度トライしてみることも、上達への近道である。

題名の「女性」は、単純に「レリ−フ」くらいでよかったのではなかろうか。

|

「石見神楽 1」 藤本 茂樹

この1年間、この作者はいろいろな祭事の人物を主体としたアップを見せてきたが、その

努力がようやく形をなしたのがこの作品であろう。

4点の内これが一番密度があり、現場の熱気が伝わって来る佳作である。

だだ、惜しむらくはこのフレ−ムでは、キャチフレ−ズのついたポスタ−なら象徴的カット

として使えるが、単独で鑑賞するにはいかにも窮屈なトリミングである。

つまり、誰しも後少し上下、左右も見せたフレ−ムが欲しいと思うに違いない。

この見事な衣装をつけたお神楽を見たことのないぼくは、衣装の全体やそれがとりおこな

われる環境や時間帯のわかる作品も併せ見たいものだと思う。最小限、衣装のバラエテイ3

〜4点、動きある踊りのわかる全身像、ややロングの観客もふくめた環境など6〜7点の組

写真でそれは可能であろう。

ぼくの田舎、愛媛の秋祭りには、屋台(だんじり)や太鼓台と呼ばれる山車が繰り出すが

お面といわれる金糸銀糸刺繍や織物で作られた豪華なメインの装飾物は、この衣装と似たと

ころがある。この岩見神楽の衣装は、ゴテゴテに派手を通り越した色合いや模様であるが至

極大ざっぱなフレ−ムで切り取っても、意外に何とかまとまるのだ。その秘密は、金銀とい

う上品な光りにあり、この光り物が一種の統一をはかってくれるのだ。

普通、これだけの色彩があると、色のゴッタ煮のようで見苦しく下品になるものだ。そん

なことから、ぼくは太鼓台の豪華な装飾物の撮影に、ストロボを使ってみたことがあるがこ

れは正解であった。つまり、複雑な色たちは、金銀の強烈な輝きに降参してしまったのだ。

一年間、極端なアップにこだわり続けた藤本くんは、その是非の限界をたっぷり体験した

ので、今後は適時適所を心得たフレームを駆使できるようになるだろう。

|

「立夏の海で(ピンクとイエロー)」 阿部 政裕

この画面を見たとき、ぼくはもしこの海全体が淡い透明な色合いのカキ氷のような表現な

ら夏の風物詩、風鈴の音を聞くような爽やかな風景になったであろうと思った。

ぼくたちが子供のころ、縁日のありふれたカキ氷には、ピンクのいちご、グリーンのメロ

ンなどがあった。あのさっぱりした甘さと透明感のある色合いが脳裏に浮かぶと、今なお郷

愁を呼ぶ。作者の阿部くんは、そんなイメージを表現したかったに違いないとぼくは想像し

た。

だが、これらの写真は、それにはほど遠い安易な人工着色のような色彩だけが目立つ結果

となってしまった。

では、どうすればこの原画を夢のあるカキ氷の海に仕上げられるかを考えてみたが、ぼく

にはとっさにその方法が見つからなかった。でも阿部くんのこの失敗は、自分で体験しなけ

ればわからぬことである。食わず嫌いでは何の変化も起こらないのだ。そんな「こだわり」

を塾生諸君に見せてくれた意義は、大いに結構なことであり、そんな意味合いからあえてこ

の失敗例を取り上げた。

そんなことを考えているとき、ぼくはふと正反対に厚みのある独自の色彩で撮られた車の

ポスターを久々に思い出した。それはぼくの古い弟子、添野清のポスタ−で、自然光の決定

的な一瞬にこだわった作品として、巻末に紹介することにした。

|

「朝の市場(エルサレム)」 横山 健

半年たらず前、イスラエルへ出かけて音沙汰なく、どうしているものかと心配していたが

やっと送られてきたのがこの写真、続いて電話もあって、ほっとした。

写真を始めてわずか半年目の2002年11月、入塾希望の理由がいずれイスラエルへ出かけて

報道写真を撮るプロになりたいということだったが、これからが正念場である。

ぼくが20代の若いころ、ユージン・スミスにあこがれてフォト・エッセイストを志した時

期があったが、その頃先輩や評論家から「いつ、どこで、なにが、どうして、どうなった」

を明確に伝えることが、報道写真の基本だと教えられた。これは本質に違いないが、その頃

日本にやってきたロバート・キャパやウエルナー・ビショフの日本で撮られた作品には、テ

ーマの選び方にも、表現にもそれぞれの個性が明確に反影していた。

未来ある横山くんがどんな写真家になれるか、臆せず、あせらず、自分を大切にやっても

らいたい。「朝の市場(エルサレム)」は、一応無難に撮れており習作といったところか。

横山くんの視点が定まり、密度を増し、横山流といえる内容、訴求力ある表現が見られる日

を楽しみにしている。

|

今回もこの講座の性質から、解説に足りる問題を含むもの以外は、写真の掲

載をせず、最低限あるいは必須と思われる簡明なコメントを列記しておく。

「朝の駅」

この変化のあるシルエットは背景として生かしたい。佳作にはこんなシーンをバッ

クとして、主題が生き生きと捉えられているものが多い。題材は人間に限らず犬猫

などでもよく、ストロボを使ってもチャンスが生きていれば不自然さはない。

「いちにのジャンプ」

こうしたテーマは数多い。前よりも後ろからのほうが姿態の表情から成功する例も

ある。ただ、このアングルでは平凡に過ぎる。子供や犬の高さから見た世界も考え

てみよう。また見方の幅もかわり、テ−マも発見するだろう。

「お地蔵様」

構成に卒なく、まとまっているが、きびしく見れば環境説明のほうが勝っている。

これを非凡な魅力ある作品にするには、自然界では、季節、天候、時間帯などの条

件の組み合わせを研究する必要がある。

これに近い風景で、深夜の長時間露光で星の光跡が残る光のない異様な作品を見た

ことがある。

「猫」

こうした写真は、ちょっと垣間見たといったものに終わりやすい。

テ−マをもって、たとえば「猫3態」といえるチャンスに絞って、忍耐強く見てい

れば、この場所にかぎらず決定的な密度ある作品が生まれる。長短レンズの選択も

重要だ。

「 JOINT 」

この見方では作者の伝えたいポイントが判然としない。興味の中心を斬新なアイデ

ィアで表現する努力が創作には欠かせない。

街のニッチといえる部分を撮ったニューヨークの写真集など参考にされたい。

|

< 参考作品 >

縮小版 「 ホンダ・ポスター作品集

」 (全50点より)

撮影 添野 清

|

ここに紹介するポスターの原画は、B全サイズで相当のボリュームと迫力がある。

作者の添野清くんは、車写真の世界では知る人ぞ知る Aクラスの写真家であった。

添野は、ぼくのごく初期の弟子の一人であった。そのころの彼は、多少変わったところも

あり、生来の物怖じしない性格からかアッケラカンとしたおとぼけ風の顔つきをしていたの

で、人に紹介する時も、つい「奴は、魚屋のセガレのくせに魚が大嫌いで、すし屋に連れて

行ってもタマゴしか食わない。魚屋になるのが嫌で、写真屋になった。」といったジョ−ク

まじりの話になり、相手方にもすぐ覚えられ、親しくなった。魚が大嫌いというのは本当の

ことである。

彼はスポーツ好きで、スキーと岩登りに凝っていた。毎週末、スタジオが終わると谷川岳

に出かけてハーケンを打ち込み、翌週にはまたその続きのハーケンを打っていた。その次に

は、ご苦労にもそれをまた引っこ抜きに行った。彼はそんなところで知り合った仲間の女性

(山女?)と結婚し、二人でエベレスト登山を夢見ていたが、後にヒマラヤのアンアプルナ

へのトレッキングでそれを果たしたという。

趣味としては、若いころからビュッフェの絵が好きで、大小さまざま真鴈のほどはわから

ぬがこの画家の物ばかりを収集していた。晩年は音楽はバッハ、スポ−ツはぼくが手ほどき

したゴルフで過ごしたらしい。

肝心の仕事の話に移ろう。彼は、広告写真以外にしばらくボクシングなどを撮っていたが

車も好きで、その後チャンスにめぐまれてホンダの車を撮ることになった。ファイターで素

朴な山男といった性分から本田宗一郎氏には随分可愛がられたらしく本田氏のことをいつも

オヤジサンと呼んでいた。

添野の生涯はまさに車にかけた男、世界の各地でも大量の車の写真を撮っており、通産大

臣賞を受けたこともある。それにしても29歳から36年間、生涯現役でホンダばかりを延

々と撮り続けた。こんな例は本当に珍しい。腕と人柄に惚れられたたということであろう。

作品の質は御覧の通りである。

彼は、ぼくより10歳年下で、若い頃は多少ガサツなところもあり、仕事面では厳しくし

ていたが、プライベ−トでは弟分といったところ、あげ足の取りっこもした。素朴な好い奴

で多くの友人、先輩に恵まれたが、突然ぼくたちをおいて、65歳の若さで先に逝ってしま

った。生死無情ということであろうか。

|

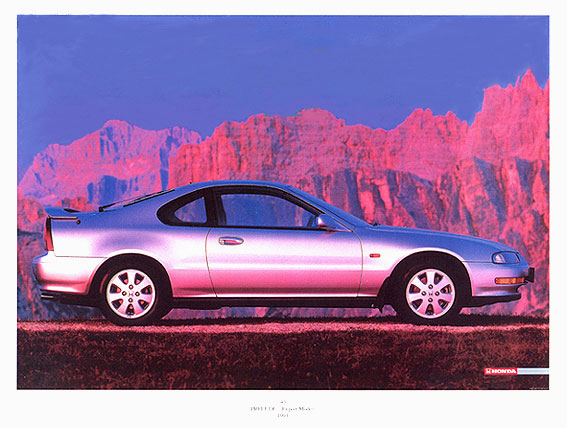

N 0.40 PRELUDE 1993 Italy

このイタリアで撮られたプレリュードのポスターは、ぼくも好きな作品である。この作品

ができたとき、ぼくが「こいつは上出来だ」とい言ったら、奴はニヤリと笑ってペコリと頭

を下げ、それでおしまいだった。言葉の少ない男であった。

彼は、ぼくの影響もあって色にも充分こだわっていたが、山男だけに朝夕の光、色彩の変

化、特に色温度には敏感で、このシャープでスリリングな一瞬を捉えた感性はすばらしい。

平地のにごった空気では到底及ばないアルプス海抜2000mの澄み切った高地でなければ

これだけクリアーな色彩のものは撮れないという傑作。

正に日没寸前、秒読みの1分間にかけたチャンスである。前景の地面が直線で暗く表現さ

れているのは、斜陽を大きな板などで切っているからで、構成上の必須条件である。

このスリルある色感は、この車のスタイリング、メカニズム、ドライビングの感性を追求

しようとする人々の深奥を感覚的に刺激するであろう。

|

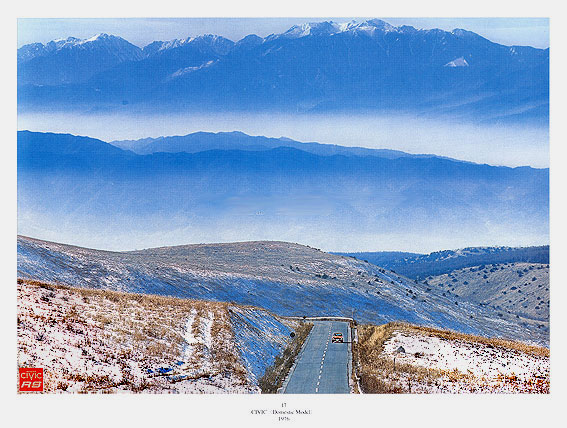

N 0.17 CIVIC 1976 霧ケ峰

この霧ケ峰の作品は、あっさりと美しい。山を良く知る彼の土地勘から生まれたものであろ

う。三重にかさなる山並をバックに小さく車を入れたこの図柄は、広々として深呼吸をしたく

なるような高原の風景である。またそれは、小さなファミリ−カ−、シビックでどうぞといっ

た車のコマ−シャルにぴったりの傑作でもある。

戸外で撮るポスタ−は、ややもすると美しい名所、旧跡の観光写真になりやすいく、さりげ

なく生活感に訴えるこうした作品は少ない。

ぼくが推奨するこの2点の作品はそれぞれ、車ポスタ−の両極の頂点を示すものと思う。

添野は、長年にわたる大量のポスタ−のバラエティある表現には本当に苦労していた。

|

snowdonia national park

(イギリスにて撮影中)

「添野 清」の言葉

1962年、ホンダS600のデザインコンペに参加して以来36年間、

たくさんの四輪車の写真を撮ってきました。

その後ポスターは170 点余になり、その中から50点を選び作品集を作りました。

どのようにしたら車を持った時のときめき、

開発した人たちの想い、ドライビングの感性、スタイリング、メカニズムを

表現できるか、永い間その事だけを考えてきました。

これからも、もっと良い作品を残せればと思っています。

ご批判いただければ幸いです。

|

|

< バリエーション > (ホンダ・ポスター作品集より)

◎ 写真をクリックすると大きくなります。

(註)

塾生各位の個々の写真についての質問などあれば、僕が在宅する確率の多い

週末から週はじめ3日間位に、電話をしてくれば、僕が居れば即答できる。

その時の僕の都合で再度、時間帯を変えて電話してもらうこともある。

居なければ家人に在宅日を聞いてもらいたい。

僕はパソコンで書くより話す方がずっと楽なので、遠慮なく。

(在宅の確認は管理人ゆきに聞いても、だいたいの予定がわかるだろう)

|

back